こんにちは、H. Châteauです。フランスの作曲家H. ベルリオーズの「幻想交響曲(Symphonie fantastique)」をご存知でしょうか?幻想交響曲は彼が1830年に作曲した最初の交響曲です。曲は聴いたことはないけれども名前だけは聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

幻想交響曲は、交響曲という名でありながらとてもストーリー的/オペラ的/映画的な展開を持っており、映像をイメージしながら演奏したり聴いたりするととても面白い曲です。

幻想の内容は一般的にイメージする「神秘的な空想」という意味ではなくむしろ逆ですが、今回はこの奇妙奇天烈で摩訶不思議な交響曲を詳細に調べてみました。

なお、幻想交響曲はかなりメジャーな曲で、ベルリオーズも有名な作曲家であることから一般的な書籍やスコアで詳しく解説されています。もちろん論文もたくさん出されています。そのため、音楽的な分析等はそちらでご覧いただくとして、本記事ではあまり焦点にあたらない部分(幻想の意味、文学作品との関連、作曲の動機やベルリオーズの人間性、本当にアヘンを摂取して作曲したのか、イデー・フィクスについて、各楽章のもとになった文化や時代背景等)を中心に調べました。

今回も時代背景や交響曲に用いられた素材を詳しく調べていたら異常に記事が長くなってしまいました(約16万文字あります)。目次をご覧いただき、気になる箇所をお読みください。CTRL+Fで記事内検索するのもおすすめです。

特に前説は非常に長いため、ベルリオーズの生涯や幻想交響曲にインスピレーションを与えた数々の作品を特に知らなくてもいい場合、曲解説まで飛ばしてしまってください。

目次

- ◆前説① 作曲経緯・モチーフ等

- ◆前説② 楽曲関連

- ◆曲解説

- ●第一楽章「夢想 – 情熱」

- ●第二楽章

- ●第三楽章

- ●第四楽章

- ●第五楽章 / Songe d’une nuit de sabbat. (サバトの夜の夢)

- ◆おまけ:参考になる演奏動画

- ◆おわりに

◆前説① 作曲経緯・モチーフ等

1.原題・「幻想」の意味・疑問点

(1)原題

フランスの作曲家H. ベルリオーズ(Hector Berlioz、1803年12月11日 – 1869年3月8日)が作曲した幻想交響曲(Symphonie fantastique, op.14またはH.48)は、正式には 「Épisode de la vie d’un artiste, symphonie fantastique en 5 parties」というタイトルがついています。日本語では「ある芸術家の人生のエピソード、5部の幻想的な交響曲」です。

現在でこそ「幻想交響曲」と呼ばれますが、当初どちらかといえば幻想交響曲がサブタイトルでした。事実、初演~再演あたりプログラムも「ある芸術家の人生のエピソード」の文字が大きく、幻想交響曲は小さい字で書かれています(詳細は後述する記事内でご覧ください。→Le Figaro広告、→1832年プログラム等)。

5部というように、交響曲は5つの楽章から成っており、それぞれ以下のタイトルがついています。

I. Rêveries – Passions.(夢想 – 情熱)

II. Un bal.(舞踏会)

III. Scène aux champs.(田園の光景)

IV. Marche au supplice. (断頭台への行進)

V. Songe d’une nuit de sabbat. (サバトの夜の夢)

各楽章にはH. ベルリオーズによる解説(プログラム)がある

この幻想交響曲にはベルリオーズ自身が初稿完成時から解説プログラムを作成しており、度々改訂が行われています。14種あるといわれますが(坂本千代・加藤由紀著「ジョルジュ・サンドと四人の音楽家」渓流社, 2013)概ね内容は同じで、重要なプログラムは初稿完成時のプログラム(初稿版)、1845年の初版時のプログラム(1845版)、1855年の改訂時のプログラム(1855版)です。詳しくは後でプログラムの項目で説明します(→プログラム)。

ストーリーのあらすじは以下のとおりです。

ある若い芸術家(音楽家)の主人公が、美しい女性に恋をして、魂の病というべき熱病のような情熱や、熱狂や憂鬱・嫉妬や喜び・愛を思い、その女性を半ば偏執的に思い出してしまうIdée fixe(イデー・フィクス)という状態になり、その女性は必ずある固定の旋律(Idée fixe, イデー・フィクス)を伴い…という第一楽章、ある舞踏会で女性を見つけるか思い出すかする第二楽章、牧歌が響く田園地帯で平穏と希望を抱くも不吉な予感が流れる第三楽章となります。

1830年の初稿から1845年の初版のプログラムまでは第三楽章と第四楽章の間でアヘンを飲み、死にきれず夢を見て、夢で女性を殺したために死刑宣告を受け断頭台へ引かれていき処刑される第四楽章、サバトにいる夢で主人公の葬儀に集まった悪魔・亡霊・魔法使い・化け物の集団に醜い姿に変貌した女性が加わり葬儀と舞踏が行われる第五楽章という内容です。

初稿から1845版プログラムまでは、第三楽章と第四楽章の間でアヘンを飲んで服毒自殺を図るも死にきれず幻覚(夢)で女性を殺すという設定になっていますが、最終稿(1855版)は第一楽章始まる前からアヘンを飲んでおり交響曲全体がすべて幻覚であるという設定に変わっています。

例として1845版プログラム(初版スコアのプログラム)を掲載します。

この主人公(芸術家)のモデルはベルリオーズ自身であり、美しい女性のモデルはベルリオーズが恋した女優ハリエット・スミスソンと言われています。そして幻想交響曲はベルリオーズの体験に基づいていると言われています。この点はこれから掘り下げていきたいと思います。

すでに幻想交響曲に詳しい方はIdée fixe(イデー・フィクス)は「固定観念」じゃないの?と思うかもしれませんが、調べてみたらどうやら違うようでした。詳しくはIdée fixeの項目でご覧ください。

(2)献呈

幻想交響曲はロシアのニコライ1世に献呈されています。この献呈は作曲当時(1830年)ではなく1845年のスコア初版時に行われたものです。

なぜロシアのニコライ1世だったのかについて説明します。

ベルリオーズは幻想交響曲初演後にローマに留学するのですが、そのローマ滞在中である1831年9月にロシアの作曲家M. グリンカと出会います。グリンカが1844年頃からパリに滞在した際、1845年2月にベルリオーズと再会します。ベルリオーズはそれを発端としてロシアへの演奏旅行を計画するのですが、そのロシア演奏旅行を念頭に置いて、幻想交響曲をロシア皇帝に献呈したと考えられています。

なお、演奏旅行の計画は1845-1846年頃の予定でしたが、実際に行けたのは1847年でした(以上参考:The Hector Berlioz Website: Berlioz in Russia、武蔵野音楽大学学術リポジトリ 野原泰子:ベルリオーズとロシア音楽界の出会い)。

(3)幻想(Fantastique)の雰囲気とは?

幻想交響曲(Symphonie fantastique)の幻想(ファンタスティック・fantastique)の意味について説明します。現代日本では、幻想という文字から想起されるのはファンタジーが多いと思います。ファンタジーは英語のfantasyであり、英語のfantasy(fantastic)もフランス語のfantastiqueも同じ意味ですが、私たちが想像するファンタジーと1830年頃のファンタジーは異なります。

現代の私たちはファンタジーという言葉を聞くと指輪物語やハリーポッター(シリーズにはファンタスティック・ビーストという映画作品がありましたね)やファイナル・ファンタジーのような作品の世界観(異世界や空想上の神秘的な世界)を想像しがちですが、この幻想交響曲が書かれた1830年頃における幻想は現代のファンタジーではなく幻想文学といわれるジャンルの幻想です。

幻想文学

幻想的・空想的な世界を描いたお話は神話や民話・おとぎ話等が昔からありましたが、ベルリオーズが若かりし頃、ドイツの文学作家E.T.A.ホフマン(Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776-1822)がドイツ国外のフランス等で人気となり、彼の作品が引き金となって幻想文学というジャンルが確立されていきました(ドイツはナポレオンに占領された影響でナショナリズムが高揚し、グリム童話等のメルヒェン(昔話)集や童話・民謡が好まれた模様です)。

ホフマンの作品は死後も多くの作曲家に影響を与え、例えば「くるみ割り人形とねずみの王様」はチャイコフスキーのバレエ作品「くるみ割り人形」の題材に、「砂男」はドリーブの「コッペリア」やオッフェンバックの「ホフマン物語」の題材に、「カロ風幻想小品集」はマーラーの交響曲第1番第三楽章にインスピレーションを与える等しました。

E. T. A. ホフマンの自画像。Wikimedia Commonsより

E. T. A. ホフマンの幻想文学は、フランスでは1828年8月2日付けのグローブ紙(Le Globe)で紹介され、1829年11月から1832年にかけてFrançois-Adolphe Loève-VeimarsがContes Fantastiqueというタイトルで全集が翻訳され、出版されています(1832年原本BnF)。但し誤解やカットや再構築があったようです。

おそらくベルリオーズもこの「Contes Fantastique」を目にしていたと思われ、1830年1月の友人への手紙でホフマンの「幻想物語」を奇妙で面白いと評しています(手紙セレクション:1830年1月2日)。幻想交響曲の原語タイトルである「Symphonie fantastique」のfantastiqueの由来になったという説もあります。

E.T.A.ホフマンの幻想文学は暗鬱で奇怪な内容が多く、「自動人形やドッペルゲンガーといった不気味なモチーフを用い、現実と幻想とが入り混じる特異な文学世界」で「ロマン派作家の多くが田舎の田園風景を称揚したのに対し、都会生活を好んで描いたことにも特徴」があったようです(以上、Wikipedia:E.T.A.ホフマンより引用)。

また、ある論文によれば、ホフマンの幻想とは全く架空の世界ではなく、ありきたりな恐怖とは別の、迷信の幻影を私たちによみがえらせるような内的な幻想を指すようです(長野順子「「幻想小説」から「幻想オペラ」へ」大阪芸大,2017)。

幻想交響曲における幻想は不思議な異世界を描いた明るいファンタジー作品ではなく「現実と空想が入り混じる奇怪な雰囲気」という意味合いが強いと考えられます。現在でいえばオカルトまたはゴシックホラーの雰囲気を持つ交響曲で、実際に第五楽章で表現されているのは悪魔や魔女の集会であるサバトです。ちなみに、オカルトという言葉が一般的に用いられるようになったのは1800年代後半からですので、幻想交響曲の作曲時点ではオカルトという語はあまり一般的ではありませんでした。

1800年代前半当時にどの程度悪魔や魔女等が信じられていたかは不明ですが、パリではフランス革命期に一度キリスト教カトリックが排斥されていました。イギリスではすでに産業革命が起きていて民主主義や資本主義が始まっており、諸科学も発達していました。このため、敬虔なキリスト教徒でない場合、悪魔や魔女は迷信・オカルト・おとぎ話に近かったかもしれません。悪魔が身近ではない現代日本で例えるなら…私見ですが、子供が鬼や妖怪を信じる感覚や、大人が幽霊を信じる感覚(事故物件を忌避するような感覚)がホフマン等の幻想文学世界の感覚として近いのかもしれません。

なお、Contes Fantastiqueからタイトルが取られたという説もあるようにE.T.A.ホフマンの影響が全くなかったとも言いきれませんが、幻想交響曲自体はE.T.A.ホフマン作品から直接着想を得たわけではありません。ここでは、あくまでも「幻想」が意味する雰囲気は当時の幻想文学を指しますよ、程度の話ですのでご注意ください。

(4)疑問点(本記事の作成理由)

幻想交響曲は、ベルリオーズ自身の経験や後に妻となるハリエット・スミスソンへの失恋体験をモデルにしているといわれます。Wikipedia Jpには以下のように書かれてたり、テレビ番組の解説や演奏会プログラムでも「ハリエット・スミスソンへの熱烈な恋と恨み」「失恋からアヘンを吸った」が作曲動機と言われたりします。

…レナード・バーンスタインはこの曲を、「史上初のサイケデリックな交響曲」だと述べた。この交響曲に幻覚的、幻想的な性質があり、またベルリオーズがアヘンを吸った状態で作曲した(と本人が匂わせている)ことなどによる。

…ハリエット・スミスソンに熱烈な恋心を抱き、手紙を出す、面会を頼むなどの行動に出る。しかしながら、彼女への思いは通じず、やがて劇団はパリを離れてしまう。ベルリオーズはスミスソンを引きつけるために、大規模な作品を発表しようという思いを抱いていたが、激しい孤独感のなかで彼女に対する憎しみの念が募っていく。彼は間もなく、ピアニストのマリー・モークと知り合い、恋愛関係に発展する。この曲はそのさなかに作曲された。

Wikipedia Jp / 幻想交響曲(2021.02.28時点)

ベルリオーズの初めての交響曲がこの幻想交響曲ですが、失恋体験だけが動機で、その体験だけで書けるような交響曲なのでしょうか?

また、本当にアヘンを吸って作曲したのでしょうか?

あまりにもセンセーショナルな部分が強調され、幻想交響曲の正確な理解を妨げていたりしないでしょうか?

私はこれらの点が非常に気になりましたので、詳しく調べて記事を書いてみようと思いました。

これ以降、詳細に調べた内容とそのまとめを記載していきます。

まずは、失恋体験だけが動機でそれだけで書けるようなものだったのか、彼の生涯を調べてまとめました。

2.幻想交響曲に関連するベルリオーズの生涯

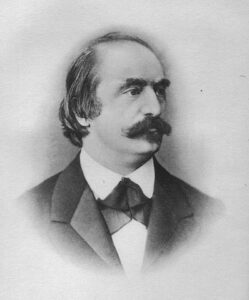

47~8歳のベルリオーズ。Lithographie du compositeur français Hector Berlioz par Charles Baugniet, 1851. Wikimedia Commonsより

(1)幼少期

H. ベルリオーズ(Hector Berlioz、1803年12月11日 – 1869年3月8日)はフランスの南東部リヨンからさらに少し南東(スイスやイタリアに近い地域)のラ・コート=サン=タンドレ(La Côte-Saint-André)で開業医(免許医?)の長男として生まれました。

幼少期、一時的に神学校には行っていたものの、学校の閉鎖により18歳頃までほとんど父親によって教育され、音楽も最初は父親によって教えられました。

幼少期のベルリオーズ。 Portrait of Hector Berlioz (1803 – 1869), as a child, Wikimedia Commonsより

11~12歳の頃、母方の祖父が住む田舎町メラン(Meylan, ラ・コート=サン=タンドレから30km程度東南東)で夏の終わりの三週間を過ごしており、そこで17歳の少女エステル・デュブーフ(Estelle Dubœuf)と出会います。当時ベルリオーズが好きだったJ-P. C. フロリアン(Jean-Pierre Claris de Florian)の田園小説「エステル(Estelle , roman pastoral.)」(※ベルリオーズ自身は小説名を「エステルとネモラン(Estelle et Némorin)」と回想しています。)の登場人物と同名だったため、ベルリオーズは恋心を抱きました。そして、子供心ながらの恋や嫉妬心等を「エステル」の文に当てて曲を付けました。後のベルリオーズ自身の回想録では、幻想交響曲の第一楽章の前奏にこの曲をそのまま用いた(ベルリオーズ資料館:回想録 第4章)とされています。

ベルリオーズは12~14歳でフラジオレット・父の手ほどきの元フルート・独学による本格的な作曲を始め、その後ベルリオーズの才能に気づいた父がラ・コート=サン=タンドレに呼び寄せた音楽家からフルートと歌のレッスンを受け、さらに15歳でギターを習い始めました。これらの習熟がベルリオーズの音楽を作っていくことになります。実際、幻想交響曲にも一部ギター演奏のようなフレーズが現われています。

一般的な学問の習熟の経緯については情報を見つけていませんが、1821年3月(まだ17歳)にフランスのグルノーブルでバカロレア(大学入学資格または日本で言えば高校修了資格)を取得しています。この後パリの医科大に行きますので、医学で必要な文学(文系)バカロレアを取得したと思われます。

18歳直前まで過ごしたラ・コート=サン=タンドレのベルリオーズの生家は現在ベルリオーズ博物館(Musée Hector-Berlioz, WikipediaEN)になっています。ベルリオーズ博物館についてはオーノサエ氏のnoteで詳しくレポートされておりましたのでそちらをご覧ください。ラ・コート=サン=タンドレでは夏にベルリオーズ音楽祭(Festival Berlioz)も開催されているようです。

ベルリオーズの生家(現在のベルリオーズ博物館)。Coll. Musée Hector-Berlioz © Musée Hector-Berlioz, Wikimedia Commonsより

(2)パリ医学生(ルスュール私学生)時代(1821~1826頃)

1821年10月頃(18歳目前)でベルリオーズは医学を勉強するためフランス北部のパリへ行き医科大に入学しました。当時免許医(バカロレアが不要な医師免許)を目指すのに必要な学費その他の全費用は4,000~5,000フラン(現在の4~500万円)で、バカロレアが必要な正式な医者を目指すには学費その他で20,000フラン(同2000万円)程度必要でしたので、ベルリオーズの実家は裕福な方だったと考えられます。

しかし、父親の期待に反しベルリオーズは医学に夢中になれず音楽に夢中になり、1年後(1822年)に音楽の道を志す意思を持ちます。医師の道に進ませたい父親と音楽の道に進みたいベルリオーズは度々意見が対立し、以降ほぼ毎年実家に呼び戻されます。

1822年(18~19歳)、ベルリオーズは一般開放されていたパリのコンセルヴァトワール(Conservatoire de Paris)の図書館に通い、グルックの楽曲分析や作曲を始めていました。そこで出会った学生の紹介を受け、個人的にコンセルヴァトワールの教員J-F. ル・スュール(Jean-François Lesueur, ルスュール、ルシュウール、ル・シュウールとも書かれます)の門下生となり、和声や作曲を学ぶことになります(ベルリオーズ資料館:回想録第6章)。

この年、スポンティーニの曲に出会います。この年は9月に帰省しています(手紙セレクション:1822年2月20日訳者注)。

J-F. ルスュール。Jean-François Le Sueur, Wikimedia Commonsより

1823年(19~20歳)、3月頃に再度進路について話すため父親に実家に呼び戻され、5~6月には父に譲歩されパリに戻っていますが、このパリに戻るにあたり、母親と大喧嘩したようです(ベルリオーズ曰く「母の呪いの言葉」)。パリに戻っても医学校には戻らなかったようです。

8月頃までに、生涯の友人となるアンベール・フェラン(Humbert Ferrand, BNF, The Hector Berlioz Website)と出会っています。

同年、カンタータ「エステルとネモラン」を作曲していますが、現在は逸失しています。もしかしたら、子供の頃に作り後に幻想交響曲に用いられる旋律を使用していたかもしれません(回想録第7章に記載あり)。

1824年(20~21歳頃)には理学士のバカロレアを取得した模様です。

6月にはまた実家に呼び戻されたようですが、7月に音楽の勉強の継続をとりあえず認められ、パリに戻ります。ただし、父親には1年以内に実績を出さないと音楽の道を断念するよう条件を付けられました。前年大喧嘩していましたが、父親とも母親とも冷静に話せる状態にはなっていたようです。この年より、ベルリオーズとしては医学の道を完全に放棄し、音楽の道に進むことになります。

同年、サン・ロック教会から委嘱を受け…といっても報酬をもらえるものではありませんでしたが、本格的な作品である「荘厳ミサ曲」(H.20, IMSLP)を作曲しました。12月には「荘厳ミサ曲」のリハーサルを行いますが、失敗しています。しかし、ベルリオーズにとっては良い経験になったようです(回想録第7章)。この「荘厳ミサ曲」の第3曲Gratiasは、幻想交響曲の第三楽章に流用されました。また、この年、ウェーバーの「魔弾の射手」を初めて聞きます。

1825年(21~22歳)、7月10日にサン・ロック教会で「荘厳ミサ曲」を演奏し、成功をおさめ、実績を出すことができました(ただし自費演奏のため借金で)。

8月に再度帰省し、11月にはパリに戻ったようです。父親は納得しなかったようですが、一応実績を出したためベルリオーズが音楽の道に進むことに対し折れたと考えられています。これ以降、音楽の道に進むのが決定的になります。また、友人のアンベール・フェランの台本でオペラ「秘密裁判官(Les francs-juges)」の作曲を始めます。このオペラの一部が幻想交響曲第四楽章に再利用(転用)されたといわれています(異論もあります)。

(3)パリ・コンセルヴァトワール時代(1826~1830頃)

1826年(コンセルヴァトワール入学)

1826年(22歳~23歳)、7月にはフランスの作曲コンクールである「ローマ賞」に応募しますが、予選落ちだったようです。

10月、ついにパリのコンセルヴァトワールに入学し、ルスュールから作曲、アントン・ライヒャからフーガや対位法を学びます。当時のパリ音楽院の校内についてはHector Berlioz Websiteに掲載されています。

この頃、前年から作曲していたオペラ「秘密裁判官」は一応完成し、序曲や一部の曲が自身のコンサートで演奏されます。

なお、いつからかは不明ですがパリにいる際はソルフェージュ・フルート・ギターのレッスンを行い、仕送りや借金返済の足しにしていました。

当時のパリ音楽院の校舎(現在のフランス国立高等演劇学校)。Paris Theatre du Conservatoire, Wikimedia Commonsより

1827年(ハリエット・スミスソンを知り、アプローチをする)

1827年(23~24歳頃)、時期は不明ですが、テアトル・デ・ヌヴォテ(Théâtre des Nouveautés)にて合唱の仕事を得ます。この仕事も借金の足しにしていたと思われます。

7月、再度ローマ賞にカンタータ「オルフェウスの死」(H.25)で応募しますが、ピアノで演奏できないという理由で選外となりました。

1827年9月(23歳)、ベルリオーズはシェイクスピア女優ハリエット・スミスソン(Harriet Smithson, 1800-1854)が出演する「ハムレット」を9月11日に、「ロミオとジュリエット」を9月15日にオデオン座にて観覧し、衝撃を受けています(詳細はWikipedia EN)。

その舞台は大成功だったようで、ベルリオーズはあまりの衝撃に長いこと絶望したり夢想したり意気消沈したりしていたようです。そして、「彼女のまばゆいばかりの名声を、私の惨めな無名状態に引き較べていた。そして、ついに奮起し、自分の名は彼女に知られていないが、これからそれを輝かせるべく、最大限努力して、その光を彼女の目にも届けようと、決意」して、翌年まで自作による演奏会の開催に奮闘したようです(ベルリオーズ資料館:回想録第18章)。この時点で交響曲の構想があったかは記録に残っていませんが、回想録第18章には、公演を見た後完全に圧倒されてしまい、交響曲を等とは作曲しようなどとは夢にも思わなかったと書かれています。

この年に、ベルリオーズはハリエット・スミスソンに手紙を送っています。後の友人への手紙の内容から、そのときの手紙は結婚の申し込みだったと考えられます(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年3月2日)。もちろん二人に面識はなく、ベルリオーズが劇場で女優ハリエット・スミスソンを見ただけです。今風に言えば、テレビドラマの女優に一視聴者が結婚の申し込みの手紙を送る感じでしょうか。

ただ、当時のパリの人口、結婚感、男女の社会的な位置づけ、身分感は現代日本とは全く異なりますので(ベルリオーズ自身学生とはいえ、当時のパリの学生は今とは異なり特権階級みたいなもので、一人でアパルトマンに住めるくらいですので、どちらかといえばブルジョワ階級側(プチブル等)に属していたと考えられます)、全くの身の程知らずな行為だったかは一考の余地があります。日本でも明治時代に大学に行っていた人(明治時代の文豪等)はエリートだったことを考えると、当時のパリで学生(しかも最初は医学生)というのもエリートだったことが想像できるのではないでしょうか。

しかし結局、ハリエット・スミスソンとは直接面会できなかったようです。

ハリエット・スミスソンは1827年だけでなく、1829年までパリに滞在し様々な公演に出演しました(Wikipedia EN)。日本語Wikipediaには「シェイクスピア劇団の女優」と書かれており、Site Hector Berliozのページにも「ハリエット・スミスソンを含む一座」とされていますが、実際にどのような劇団でどのような雇用形態だったかの情報はまだ見つけていません。ただ、ハリエット・スミスソン自身はフランス語に強くなかったため、パリで様々な劇団に出ていたよりはパリや地方のシェイクスピア関連の劇に出ていた方が想像しやすいです。

1832年頃のハリエット・スミスソンのポートレート。Wikimedia Commonsより

年末には、コンセルヴァトワールのコンサートで初めてベートーヴェンの何らかの序曲を聞きます(ハーヴェイ・サックス「<第九>誕生 1824年のヨーロッパ」後藤菜穂子訳,春秋社,2013)。

1828年(ハリエット・スミスソンへのアプローチ、ファウストへの傾倒、ベートーヴェンの交響曲を知る)

ベルリオーズはパリ在住時に頻繁に引っ越しをしていました(詳細はThe Hector Berlioz Website: Berlioz in Paris)。

1828年4月(24歳)かそれより前にパリ内で引っ越した際、偶然にもハリエット・スミスソンの住むアパルトマンの向かいのアパルトマンの4階に住むことになりました(The Hector Berlioz Website: 96 rue de Richelieu and 1 rue Neuve Saint-Marc, google map。当時のコンセルヴァトワールまで500mくらい)。

この引っ越しについて「本当に偶然か?知ってて引っ越したのでは?」と思うかもしれませんが、本当に偶然のようで、ベルリオーズは後の回想録で「ハリエット・スミスソン本人はこの偶然を決して信じていなかった」と述べています(MÉMOIRES XXIV)。後に妻となるハリエット自身に信じてもらえないほど、ベルリオーズの当時の行動はストーカー的だったことは否めないのかもしれません。

この偶然を期に言い方がよくないですがハリエットの生活リズムを眺められるようになり、ハリエット・スミスソンへアクションを起こしていくことになります。

1828年5月(24歳)にはベルリオーズ初の演奏会を行いました。内容は、ウェイヴァリー序曲(IMSLP)、オペラ「秘密裁判官」より「Mélodie pastorale」(逸失・歌詞はThe Hector Berlioz Website)、「Marche religieuse des Mages(逸失)」、荘厳ミサ曲(IMSLP)より、オペラ「秘密裁判官」序曲ほかでした(参照:手紙セレクション 1828年6月6日, 回想録第19章)。この演奏会はおそらく前年の「ハリエットに知られるよう最大限努力する」ことの1つだと思われますが、その開催にコンセルヴァトワール院長ケルビーニが邪魔したりします。ケルビーニはベルリオーズが入学する前から馬が合わなかったようで、基本的に手紙も回想録もポジティブなことが書かれません。

1828年7月(24歳)のローマ賞はカンタータ「エルミニー」(H.29, IMSLP)で応募し、第2位でした。このカンタータ「エルミニー」は後に幻想交響曲のテーマ(イデー・フィクス)として転用されています。

しかし、この第2位を受賞しても暗い絶望感に苛まされたようで、ハリエットが出演する劇場の前を通らないようにしたり、本屋にある彼女の肖像絵を見ないようにしていたようです(MÉMOIRES XXIV)。

1828年9月頃(24歳)、ハリエット・スミスソンへの恋を友人アンベール・フェランに手紙で打ち明けました(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1828年9月16日)。親しい友人にさえ1年も恋心を秘めたままにしていました。実際にハリエット・スミスソンに対し手紙以外の具体的な行動を起こしていったのはこれ以降のようです。

また、この手紙の中でシェイクスピアの「ハムレット」ととともにゲーテの「ファウスト」を絶賛し、ファウストの詩をフェランが歌えるよう旋律を贈っている様子があります。

上記の手紙からもわかるように、この年パリではジェラール・ド・ネルヴァルの翻訳によるゲーテの「ファウスト」が出版されており(Wikipedia Frでは1828年, Jpでは1827年10月出版になっています)、ベルリオーズが強い関心を持っていたことが伺えます。

このゲーテの「ファウスト」には、サバト(ワルプルギスの夜)の様子が描かれており、これによってサバトの伝説が世界に広く知られるようになりました(薬プレッソ: 第11回「ヴァルプルギスの夜(魔女と悪魔の宴)と薬草」)。

1828年のコンセルヴァトワールの演奏会で、前年3月に死去したベートーヴェンの交響曲(第3番、第5番)を体験し、衝撃を受けます。これが交響曲というジャンルへ取り組むきっかけとなります(参考:千葉フィルハーモニー管弦楽団)。事実、この年のどこかの段階で「ファウスト」に関する描写的な交響曲を構想していたことが後の手紙から伺えます(手紙セレクション 1829年2月2日)。

ベルリオーズは幻想交響曲の作曲年頃までにはベートーヴェンのほぼすべての交響曲やヴァイオリン協奏曲等を視聴することになります。回想録第20章には、ベートーヴェンを新しい革新的な音楽として絶賛するベルリオーズと、既存の価値観が壊されるとしてベートーヴェンを避けていた音楽家達について書かれています。ベルリオーズはモーツァルト・ベートーヴェン・グルック・ウェーバーを新しいものとして支持し(それを「異教信仰」と表現しています。別の回想録ではスポンティーニも支持。)、グレトリ・ハイドン・ヘンデル・ロッシーニを前時代的と感じていたようです(ベルリオーズ資料館:回想録 第20章)。

1828年9月以降~1829年3月のどこかの時点で、ハリエット・スミスソンが出演するシェイクスピアのポスターの隣に自分の名前を見つけたことで彼女の前で成功したいという気持ちが表れ、ハリエットが出演する劇場の館長に頼み込み自分の序曲を加えてもらうという行動も起こしたようです。ただ、序曲のリハーサル時にハリエット・スミスソンを見つけるも、ロミオ役がハリエットを抱きかかえてた場面を目撃して動転し逃げ出してしまい、逆にハリエットを怖がらせてしまったと回想しています。序曲の存在もハリエットには全く感銘を与えられず(というよりもメインの舞台の前座の曲なのでハリエットは気にも留めなかった)、ベルリオーズは落ち込んだようです(MÉMOIRES XXIV)。

1829年(ハリエット・スミスソンへの失恋、トマス・ド・クインシーを読んだか)

1828年後半と1829年が特にハリエット・スミスソン関連で最も激動の時期です。

1829年1月(25歳)の同郷の友人エドゥアール・ロシェへの手紙では、ハリエット・スミスソンの代理人で興行主のターナー氏に対し、ハリエット・スミスソンに自分のことを紹介してほしいと頼んでいた記述があります(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年1月11日)。家が近いからできたのでしょう。それでも、「僕はただ、希望と絶望の間を、絶え間なく往き来している。」とあるとおり、幻想交響曲の作曲前年でも期待と不安の入り混じった片思いの状況にあったことがわかります。

また、この手紙には「バレエ『ファウスト』の作曲を依頼されたが、他の劇場で先に上演されたため取りやめとなった。しかしファウストのいくつかの詩を音楽にした」ことが書かれています。この音楽は「ファウストからの八つの情景」という声楽曲になっていますが、実は、この声楽曲はハリエット・スミスソンのために書いていたことが3カ月後の手紙で示唆されています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年4月9日)。1828年頃からゲーテの「ファウスト」がパリの芸術界で人気だったこと、ベルリオーズも「ファウスト」にハマっていたことも伺えます(→ゲーテ「ファウスト」)。さらに、この手紙ではベートーヴェンが芸術の極限に達しているため、別の道を取って極限に達することを宣言しています。

この年の他のベートーヴェン関連は、弦楽四重奏(第14番、第16番)を聞いており、第九のスコアの研究もこの年に行われたといわれています。ベルリオーズはベートーヴェンの擁護者となり、妹に度々ベートーヴェンの素晴らしさ手紙で伝えるほか、1829年の「ル・コレスポンダン」誌や1834年の「ガゼット・ミュジカル」誌にベートーヴェンの偉大さやそれを理解しようとしないパリの聴衆の皮肉や第九の解説等を寄稿しています(ハーヴェイ・サックス「<第九>誕生 1824年のヨーロッパ」後藤菜穂子訳,春秋社,2013)。

片思いの状況は、幻想交響曲作曲のまるまる1年前に一変します。

1829年2月の友人のアンベール・フェラン宛の手紙に、ターナー氏(またはその奥さん)から「ハリエット・スミスソンはベルリオーズのことを憎からず思っている」というような匂わせを聞いたことが書かれており(とても表現が難しいので詳しくは手紙をお読みください)、ベルリオーズは希望に満ちてテンションが爆上がりしていることがわかります(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年2月2日)。

この手紙には「もう長らく、頭の中に『ファウスト』についての描写的な交響曲の構想を持っていて」とも書かれており、幻想交響曲またはその元となる交響曲の構想が既にあったことがわかります。「ファウスト」に関する描写的な交響曲の構想が最初にあり、ハリエット・スミスソンとの恋が成就されて書き上げられると考えていたようです。

しかし、その幸せな気分はたった1ヶ月で崩れ去り絶望になります。

1829年3月にアルベール・デュボア(Albert-Marie Du Boys, ベルリオーズの1歳下の作詩家・歴史家・著者)に宛てた手紙には、ハリエット・スミスソンのパリ滞在中の家の大家であるタルテ氏からハリエットが「使用人にベルリオーズの手紙を受取らないよう指示していた」「ベルリオーズは結婚の相手には成り得ず、手紙の返事も不要だと考えていた」「2年前に申し込みがあったとき、気持ちを共有することは絶対にできないと伝えているのになぜ諦めないのか」と話したのを聞いた、と書かれています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年3月2日)。ここで、間接的にハリエット・スミスソンから振られていますが、絶望ではあるものの恨んでいる様子はありません。この後、ハリエットはパリでの仕事が減ったため(Wikipedia EN)パリから去りロンドンに戻ります。

なお、この手紙には「彼女(ハリエット)は灯りを消した」「彼女のアパルトマンでは、まだ母親は働いている」と書いてあり、このあたりをして「ベルリオーズはストーカーをしていた」とされることもありますが、実際は先述のとおりベルリオーズのアパルトマンとハリエット・スミスソンが住んでいたアパルトマンが道を挟んで向いだったためです。手紙にも「2輪馬車の音が、僕の部屋の窓と彼女の部屋の窓とを、同時に振動させる。」とあることからもわかります。ただ、真なるストーカーではなかったとしても、ストーカー的な行動をしていたことは完全に否定できません。

これ以降、ベルリオーズの心中ではハリエット・スミスソンがパリにいない状況で話が進みます。ベルリオーズは1832年にローマ留学からパリに戻ったその日にハリエット・スミスソンがロンドンからパリに戻ってきていたことを知る(MÉMOIRES XLIV)までハリエットはパリに戻っていないと思っていたようですが、ハリエット・スミスソンはオペラ・コミック劇場と契約して1830年春にパリに戻り、5月と6月には舞台に登場していたようです(劇場は1830年6月に倒産し、ハリエットは一文無しになったようです。Wikipedia EN, The Hector Berlioz Website)。

1829年4月(25歳)に、もともとはハリエット・スミスソンを想って書いた「ファウストからの八つの情景」(IMSLP)を出版し、ゲーテに手紙と楽譜を送っています。ゲーテに宛てた手紙には「貴下の詩的な想念(idée poétique)」や「種々の音楽的な想念(idée musicale)」という言葉が用いられており(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年4月10日)、幻想交響曲で用いられる「イデー・フィクス(idée fixe)」の片鱗が伺えます。なお、ゲーテからの反応はなかったそうです(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年6月15日)。このため、ベルリオーズは出版を撤回しました。

1829年6月(25歳)に友人アンベール・フェランに宛てた手紙には、「ファウストからの八つの情景」自体は周囲の音楽家からは好評だったことと、(幻想交響曲の元となる)交響曲を書き上げ、ハリエット・スミスソンがいるロンドンに渡って成功を収め、振り向いてもらいたい旨が書かれています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1829年6月3日)。この時点でも恨みがあるというよりは未練がある様子です。

1829年7月(25歳)のローマ賞にも応募しますが、カンタータ「クレオパトラの死」(H.36, IMSLP)は受賞できませんでした(受賞該当者なしとのことで何位だったかまたは選外だったかは不明です)。

11月1日(25歳)には2回目のコンサートを行っています。この年にオペラ「秘密裁判官」の改訂も行っていますが(アンベール・フェランの新台本か?)、結果的に未完に終わり、オペラ「秘密裁判官」は他の曲に流用されていきます。一部が幻想交響曲の第四楽章に転用されたといわれますが、異論もあるようです。

この年か翌1830年(Expositions Bnf)の早い段階で、ベルリオーズはマレ地区の私立音楽学校(女学校)でギター教師をしていた際、同僚のピアノ教師(Napoleon.org)で後に交際するピアニストのマリー・モーク(Marie-Félicité-Denise Moke)と知り合います。

当時F. リストと比較されるほどのピアニストと見なされていました。

マリー・モークに関する詳細な情報はMUSICA ET MEMORIA等の詳細なサイトをご覧ください。ベルギー人の父とドイツ人の母のもと、1811年にパリで生まれています。

マリー・モーク。Wikimedia Commonsより

なお、1828年か1829年かは定かではありませんが、1822年にイギリスで出版されたトマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」のフランス語訳がアルフレッド・ド・ミュッセによって書かれ(不完全なものだったようですが)、フランスで出版されました(Wikipedia En&Frは1828年に出版、Deは1829年にパリで出版としています。おそらく1829年だと思われます)。「阿片常用者の告白」は幻想交響曲にインスピレーションを与えたといわれていますが、ベルリオーズの手紙や回想録には全く出てこず直接的な証拠はありません(→トマス・ド・クインシー「阿片常用者の告白」)。

1830年(幻想交響曲完成~初演)

1830年1月(26歳)にも幻想交響曲の元となる交響曲の構想(その年に発表予定)について友人アンベール・フェランや妹に手紙を送っておりますが、ここでもハリエット・スミスソンへの恨みは書かれていません(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年1月2日、1830年1月30日)。

1830年2月頭(26歳)のアンベール・フェラン宛の手紙には、ハリエット・スミスソンへの未練と、大規模な交響曲(ある芸術家の生涯の挿話)をまさに書き始めようとした(が書けない)ことが記されています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年2月6日)。ここで既に「ある芸術家の生涯のエピソード」というタイトルが表れており、自身の失恋体験を書こうとしていたことがわかります。

一般的に1830年2月頃に幻想交響曲の作曲を始めたとされています。

1830年2月25日、パリの文学界ではV. ユゴー(ヴィクトル・ ユーゴー, Victor-Marie Hugo、1802年 – 1885年)の韻文「エルナニ」による劇が初演されますが、古典派演劇を批判したユゴーらロマン派と上演を邪魔しようとする古典派の間で「エルナニ合戦」と呼ばれる騒ぎが起きました。この合戦に勝利したロマン派によってロマン主義が隆盛していくことになります(→V. ユゴー)。

1830年2月頭~4月の間に、マリー・モークからハリエット・スミスソンとその代理人ターナー氏に関するよくない(ベルリオーズからすると裏切りともとれるような)情報を聞いたようです。具体的にはターナー氏とハリエット・スミスソンを結びつけるような内容のようですが、詳しいことはわかりません(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年4月16日訳者注)。

1830年3月(26歳)のフェルディナント・ヒラー宛の手紙では、ハリエット・スミスソンへの失恋について仰々しく書かれています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年3月3日)。マリー・モークはこの時点でヒラーと交際していたとベルリオーズが感じていることが書かれています。マリー・モークのことをセラフィム(熾天使)と呼び、ハリエット・スミスソンへの恋を地獄に例えているため、もしかしたら3月の時点でマリー・モークからよくない情報を聞いた後だったかもしれません。

ベルリオーズ資料館の訳者さんは、幻想交響曲の作曲は3月頃(ヒラー宛の手紙のすぐ後)だとしています。

1830年4月16日(26歳)頃には幻想交響曲の初稿が完成し、友人アンベール・フェラン宛にプログラム解説を添えて手紙で報告しています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年4月16日)。ここで大事なのは、この時点ですでにハリエット・スミスソンをやや恨めしい気持ちがありつつも思いを断ち切ろうとしていたこと、この作品を物語(伝記)としており主人公がベルリオーズ本人であることを示唆していることです。

しかし、1~2ヶ月で初稿が完成しているのは早すぎます。

さて、2月頭には「書けない」と言っていたベルリオーズが一気に書き上げ、当初ファウストを題材にした交響曲や「ある芸術家の生涯のエピソード」という内容だったにもかかわらず、最終楽章で主人公が恋した女性がサバトに出るようなグロテスクな内容になったのには、マリー・モークから聞いた情報によりハリエット・スミスソンへの愛憎が爆発した可能性はありますが、手紙にも回想録にも明記されていないため断定できません。

Wikipedia:幻想交響曲にあるような「ベルリオーズはスミスソンを引きつけるために、大規模な作品を発表しようという思いを抱いていたが、激しい孤独感のなかで彼女に対する憎しみの念が募っていく。」の「激しい孤独感…憎しみの念が募っていく」以降の部分が作曲のトリガーになったかは、想像としか言えません。これについては、自分の想いをハリエット・スミスソンからマリー・モークに切り替えるためにあえてそのようにしたという考察もあるほどで、詳細は全く不明です。

事実、1830年5月13日(26歳)の友人アンベール・フェラン宛の手紙には、「復讐心はそれほど強くない。僕が『サバトの夜の夢』を書いたのは、そのような精神からではない。恨みを晴らすことなど、僕は、望んでいない。彼女には、憐憫と軽蔑を感じている。彼女は、人の心の悲痛な思いを伝えることについて、本能的な天賦の才を授かってはいるものの、それを自ら感じることは決してなく、僕が彼女にあると考え、讃えていた、広大で高貴な感情を抱く能力を、本当には持ち合わせていない、普通の女性なのだ。」と記されています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年5月13日)。少なくとも、軽蔑はしていても復讐心ではないということでしょう。もっとも、ベルリオーズが手紙や回想録をすべて素直に書いているとは限りませんので、本心まではわかりません。

他にベルリオーズ幻想交響曲を一気に書き上げられた可能性としては、V. ユゴーの「エルナニ合戦」を見るか知るかして、ロマン派文学の流行の始まりに触発された可能性もありますが、推測の域を出ていません(→V. ユゴー)。

1830年5月21日(26歳)には、フランスの日刊紙であるル・フィガロに、「5月30日にテアトル・デ・ヌヴォテ(Théâtre des Nouveautés)にて」という公聴会の案内と、幻想交響曲のプログラムが広告されました(Site Hector Berlioz: Julien Tiersot:Berlioziana)。ル・フィガロ紙の1830年5月21日版はBnFで確認できます。

しかし、5月30日の公聴会はリハーサルの失敗(道具不足・準備不足等。リハーサルでは舞踏会と断頭台への行進を演奏し、好評だったようです。)により行われませんでした(MÉMOIRES XXVI)。

1830年6月(26歳)には同郷の友人エドゥアール・ロシェへの手紙でハリエット・スミスソンの不品行を教えてくれたマリー・モークを好きになったと報告しています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年6月5日)。マリー・モークからの告白だったような感じも見受けられ、翌年の家族への手紙では「6月に彼女の方から告白してきた」と書かれています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1831年4月21日)。さらに翌年の友人への手紙(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1831年5月6日)から、マリー・モークとの交際は6月6日に始まったと考えら、結婚前提だったと思われます。

一方、ハリエットのことをギリシャの怪物ヒュドラ(9つの頭と猛毒をもつ大蛇)と呼ぶなど、未練と軽蔑が混じったような表現をしています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年6月5日)。

この後の手紙では8月に1位を受賞したローマ賞の事や結婚前提の交際を始めたマリー・モークに関する内容が増えていき、ハリエット・スミスソンに関する記述はほとんどなくなります。

1830年7月27~29日にはパリでフランス7月革命が起こります(1815年のナポレオン失脚後、復古王政がフランス革命以前のような旧貴族の保護や言論弾圧を度々行い、市民階級の不満が爆発して学生・労働者を中心としたパリの民衆が蜂起し国王シャルル10世を退位させ立憲君主制に移行した革命です。E. ドラクロワの「民衆を導く自由」の絵画が有名です。)。ベルリオーズはローマ賞への準備(カンタータ「サルダナパール」の作曲)のため、革命にはほとんど参加しませんでした(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年8月2日)が、革命の生々しい様子は母と妹に報告しています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年8月4)。

1830年8月(26歳)には、ついにカンタータ「サルダナパール」でローマ賞で第1位を受賞し、それについて母へ報告の手紙を送っています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年8月23日)。ローマ賞受賞により、イタリア(ローマ)への留学も決まりました。

パリ7月革命。Nicholas-Edward Gabé, Juli-Revolution 1830 in Paris。Wikimedia Commonsより

1830年10月(26歳)の妹への手紙には、マリー・モークの母は2人の結婚を応援していなかったようで、マリー・モークをベルリオーズから離そうとしていたらしいことが書かれています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年10月20日)。このことは、やがてベルリオーズがどん底に陥る事態を引き起こします。

1830年12月5日(26歳)に「幻想交響曲」がパリのコンセルヴァトワールで初演(自主公演)され、大成功を収めました。革命の影響もあったのか、第四楽章はその演奏直後にアンコールされたようです。この幻想交響曲の初演直後に7歳下のF. リスト(リスト19歳)に夕食に招待され、これを機にリストと親交を結ぶようになります(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年12月6日, 1830年12月12日)。

初演にはマリー・モークとその母も聴きに来ており、それを機に婚約が認められることとなったことを妹への手紙で報告しています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年12月12日)。幻想交響曲の成功を機に、マリー・モークとはローマ賞受賞によるローマ留学からの帰国後に結婚する婚約となりました。

12月30日にパリを発ちます。

(4)幻想交響曲初演後(1831~)

1831年(マリー・モークとの破局・続編の制作)

パリからリヨン、実家のラ・コート・サン=タンドレ、すぐ南東のグルノーブル、地中海に面するマルセイユを経由し、1831年3~4月(27歳)にフィレンツェを経て留学先のローマにつきます。

留学先、在ローマ・フランス・アカデミー。ボルゲーゼ公園のヴィラ・メディチ内。Wikimedia Commonsより

ベルリオーズが出発してから4か月後、なかなかマリー・モークからの手紙がローマに届かず、4月半ばにしびれを切らしてローマからパリに戻る道中、フィレンツェまで引き返して滞在(病気で一時滞在)していたときにマリー・モークの母からモークがピアノメーカー「プレイエル」の二代目社長カミーユ・プレイエルとお見合い結婚をしたとの知らせを受けとります。もともとマリー・モークの母はベルリオーズとの結婚に反対だったためでした。

ベルリオーズは破局となりましたが、このことに激怒したベルリオーズは「マリーとその母とカミーユ・プレイエルを殺して自分も自殺しようと、ベルリオーズは婦人洋服店に急いで行き、女装するために婦人服一式を買い、ピストルと自殺用の毒薬を持参してパリへ向かう馬車に乗り、そのままローマを出発した〔原文ママ〕。しかしイタリア(サルデーニャ王国)とフランスの国境付近でふと我に返り、直後に思い留まって正気を取り戻したのであった。」(Wikipedia: エクトル・ベルリオーズ)とのことでした。ローマを既に出発し、フィレンツェで計画や準備をしたため若干Wikipediaの記述は違っていますが、流れとしては大体そのような感じです。具体的な帰パリルートは次のとおりです。

ローマ(しびれを切らす)→フィレンツェ(マリーの母から手紙を受け取る。計画・準備。パリでは顔が知られているため女装道具を用意)→ピエトラ・サンタ(馬車乗り換え・荷物紛失)→ジェノヴァ(荷物紛失に気付く)→だんだん冷静になる(家族の絶望した顔が浮かんだ、という表現もあります)→ディアーノ(ローマのアカデミー館長へ手紙を書く)→ニースで思いとどまり20日滞在、となっています(回想録第34章、手紙セレクション1831年4月21日, 1831年4月29日)。

なお、このような最中でも幻想交響曲の改訂は行われていました(計画が成就したときのために、改訂内容を指示する手紙も送ったようです)。

この破局についてベルリオーズは、モーク家はフランス7月革命のあおりを受けて経済的苦境になり、カミーユ・プレイエルがマリーに惚れていたこともあって、裕福なプレイエル家がモーク家丸ごと養子にするようなつもりだったのでは、と推測しています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1831年4月21日)。

後にフェルディナント・ヒラーとの出会いとマリー・モークとの恋は回想録で伏字にて回想されていますが、マリー・モークが「私の体に地獄の炎と悪魔を全て入れたことを告白するだけで十分」とか「『火遊びをしてはいけない』ということわざの真理を、恐ろしいほど証明してくれた」とか書かれており、ベルリオーズにとっていい思い出ではなく、心にかなり強烈な傷を残したことは確かなようです(MÉMOIRES XXVIII)。

ニースまで戻った段階で殺害計画を撤回し、20日間のニース滞在中から幻想交響曲の続編の構想を始めており(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1831年6月14日)、その後ローマに戻ったベルリオーズは幻想交響曲の続編である「生への復帰」を作曲し、友人のアンベール・フェランに報告しています(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1831年7月3日)。

なお、続編は現在「レリオ、あるいは生への復帰」と呼ばれていますが、作曲当初は「メロローグ」とか「生への復帰」とだけ呼ばれており、「メロローグ」の主人公に「レリオ」という名前が付いたのは1854~55年頃といわれています。レリオの由来はベルリオーズの名前のもじりとも、交友関係を持ったジョルジュ・サンドの作品「レリア」の男性形ともいわれています(参考:坂本千代・加藤由紀著「ジョルジュ・サンドと四人の音楽家」渓流社, 2013)。

1832年以降

1832年(28~9歳)はイタリア留学を切り上げパリに戻り、12月には幻想交響曲とメロローグの初演を行いました。これを聴きに来たハリエット・スミスソンと初めて会い、1833年(29~30歳頃)にハリエット・スミスソンと結婚することになります。一時期他の人とドロドロな恋愛をしましたが、ベルリオーズの恋は6年で成就しました。

1833年9月には親交を結んでいたF. リストが「幻想交響曲」のピアノ編曲版を完成させました。

翌1834年にはベルリオーズのオリジナルよりも先にピアノ編曲版が出版され、同年12月にはリスト自身のコンサートで演奏されています(ピティナ・ピアノ曲辞典 / リスト :幻想交響曲(ベルリオーズ))。リストのピアノ編曲版はIMSLPのArrangements and Transcriptionsで確認できます。

幻想交響曲とプログラムはベルリオーズの手によって度々校訂されました。

1844年のコンサート時には第二楽章にオブリガート・コルネットを追加したものを演奏しました。

1845年にはパリのモーリス・シュレジンガーより初版され(OPMC)ました。

1855年にはプログラムを大幅に手直し、一部演奏も手直しした改訂版が出版されています。

参考

ヴォルフガング・デームリング著(池上純一訳):ベルリオーズとその時代(1993)

Wikipedia Jp / エクトル・ベルリオーズ

Wikipedia Jp / 幻想交響曲

Wikipedia Fr / Hector Berlioz

Wikipedia Fr / Symphonie fantastique

The Hector Berlioz Website / Berlioz Biography

ベルリオーズ資料館 / 『回想録』*

ベルリオーズ資料館 / 手紙セレクション*

*回想録と手紙には微妙に時系列が異なる部分があります。例えば、回想録10章はまるで1年以内の話のように見えますが、ミサ曲の成功(1825)→コンクールの応募と予選落ち(1826)→帰省(毎年のこと)と母の呪いの言葉(1823)となっています。回想録はベルリオーズが1844~1870年頃のものであり、多少記憶の齟齬があった可能性も踏まえ、本項では手紙を中心としたベルリオーズ資料館さんの考察を参考にまとめております。

ベルリオーズがパリにいた時期のパリの雰囲気は、復古王政中のパリ(Paris during the Bourbon Restoration)というWikipedia Enのページにとても幅広にまとめられていますので、興味のある方は是非ご覧ください(Wikipedia En)。

3.作曲の動機

ベルリオーズの幻想交響曲までの生涯をざっと眺めたところ、どうやら作曲の動機はハリエット・スミスソンの恋だけではなさそうです。作曲の動機になった事項をまとめました。

(1)動機になった事柄まとめ

1827年(23~24歳)

1827年9月、ベルリオーズは女優ハリエット・スミスソンの舞台を見て衝撃を受けます。「自分の名は彼女に知られていないが、これからそれを輝かせるべく、最大限努力して、その光を彼女の目にも届けようと、決意」し、自作の演奏会を行うことを決意しますが「公演を見た後完全に圧倒されてしまい、交響曲を等とは作曲しようなどとは夢にも思わなかった」。

以上のことから、ハリエット・スミスソンへの恋がきっかけとなり、交響曲ではないものの自作の公表によって名を上げハリエットに認知してもらおうという意図がうかがえます。これが翌年5月の自作の演奏会に繋がります。

1828年(24~25歳)

1828年のコンセルヴァトワールの演奏会でベートーヴェンの交響曲(第3番、第5番)を体験し、衝撃を受けます。またこの年、パリではゲーテの「ファウスト」が流行し、ベルリオーズもハマります。

そしてこの年から翌年の早い時期の間に「ファウスト」に関する描写的な交響曲を構想していたのです。

つまり、ベートーヴェンの交響曲と文学作品「ファウスト」に出会ったことが交響曲の構想につながり、これを成功させてハリエット・スミスソンに知られるようになりたいと考えます。

1829年(25~26歳)

前年~1829年1月、ハリエットの代理人ターナー氏に、ハリエットに自分を紹介してもらうよう頼みこみ「僕はただ、希望と絶望の間を、絶え間なく往き来している。」となっていたり、2月にターナー氏からよさそうな話を聞き、舞い上がっていたりします。このときも、「ファウスト」に関する描写的な交響曲の構想をずっと持ち、ハリエット・スミスソンとの恋が成就されて書き上げられると考えていました。

しかし3月、間接的にハリエット・スミスソンに振られます。しかし、絶望していますが恨みはありません。

1829年中には第九のスコアの研究もしたといわれ、1829年4月の手紙ではベートーヴェンが芸術の極限に達しているため別の道を取って極限に達することを宣言しています。

6月には、交響曲を書き上げてハリエット・スミスソンがいるロンドンに渡り、成功を収めて振り向いてもらいたいと考えてさえいます。

このことからも、失恋によって激しい恨みが募ったというよりはハリエット・スミスソンへの未練があります。また、ベートーヴェンの交響曲との出会いが「描写的な交響曲」から翌年の「新しいジャンルの大規模な器楽曲」に方針を変えたきっかけともいえます。

1830年(26~27歳)

1830年1月、幻想交響曲の元となる「途方もない器楽作品」「新しいジャンルの大規模な器楽曲」の構想を友人や妹に伝えていますが特にハリエットに関する記述はありません。

2月には、未だハリエット・スミスソンへの未練があり「大規模な交響曲(ある芸術家の生涯の挿話)を、まさに書き始めようとしていたところだった。それは全部、僕の頭の中にある。だが、何も書けない。・・・待たなければ。」としています。

この時点で既に「ある芸術家の生涯のエピソード」となっており、「ファウスト」や「描写的な交響曲」ではない「新しいジャンル」になっていることが分かります。そして、この「新しいジャンル」とはロマン派文学に由来します(詳細は後述)。

2~4月、ハリエット・スミスソンのよくない噂がマリー・モークよりもたらされ、それがトリガーとなったか、またはV. ユゴーの「エルナニ合戦」のロマン派の勝利がトリガーとなったか、はたまた別の要因かは不明ですが、2月か3月から4月にかけて幻想交響曲を作曲します。4月には幻想交響曲の初稿が完成し、ハリエット・スミスソンへの恨めしい気持ちはありつつ、思いを断ち切ろうとしています。5月には「復讐心はそれほど強くない。僕が『サバトの夜の夢』を書いたのは、そのような精神からではない。恨みを晴らすことなど、僕は、望んでいない。」、6月には「スミスソン嬢の不品行」「(マリー・モークは)あのヒュドラが僕の心を去るずっと前から僕を愛していた」という記述も見られますが、どちらかと言えば激しい恨みよりは未練のほうが強そうです。

(2)失恋と全体的なまとめ

ハリエット・スミスソンへの失恋

ハリエット・スミスソンへの失恋は、特に第四・第五楽章の構想に影響を与えたでしょう。しかし、失恋は動機ではなく題材として使われています。ベルリオーズ自身も恨みはないと度々言っていることから、恨みで作曲したわけではないでしょう(未練はだいぶあったと思います)。

事実、ベルリオーズの回想録第44章にも続編と合わせて「音楽ドラマの題材はミス・スミスソンへの私の愛、私の苦悩、私の痛ましい夢に他ならない」としています(MÉMOIRES XLIV)。「ハリエット・スミスソンへの情熱的な恋と失恋が作曲に昇華されたもの」なのです。そもそも恨み・憎しみが全てならば3年後に結婚しないでしょう。

以上を踏まえると、Wikipedia:幻想交響曲にあるような「激しい孤独感のなかで彼女に対する憎しみの念が募っていく。」というのはやや誇張表現だと言えます。「失恋と恨みが作曲動機」というのはセンセーショナルで印象に残りやすいですが、それに引きずられてはいけません(引きずられやすいのは否めませんが…)。

全体的なまとめ

以上のように、ハリエット・スミスソンへの情熱的な恋が自作曲発表の動機であり、ベートーヴェンの音楽に衝撃を受けたため交響曲かつ新しいジャンルに取り組むことになったと考えられます。そして、詳細は次項で述べますが「新しいジャンル」とはロマン派文学に由来する「回想録」や「幻想文学」がテーマで、様々な文学や自身の失恋体験をストーリーの要素に用いました。その音楽は単に描写的なだけでなく、心理描写も含めたものでした。ただし、実際の交響曲作曲活動自体のトリガーが不明で、裏切りともとれる噂なのか、ユゴーなのか、それとも全く他の要因なのかわかりません。

人は、なかなか動けなかったものに対して突然動けるようになるには理由が必要ですが、その理由が1つとは限りませんし、複数理由があったほうが動きやすいこともあります。トリガーが何だったかは今回調べた限りでは判明しませんでした。

演奏会のプログラムに書くような形でまとめると以下のようになります。

4.交響曲とプログラムのモチーフ ベルリオーズが好んだ文学作品

さきほどより「新しいジャンル」にはロマン派文学作品の影響があることを記載してきました。ここで改めて時系列を追うことはせずにまとめていきたいと思います。

(1)J. W. v. ゲーテの「ファウスト」(第一部)

ベルリオーズがドイツのJ. W. v. ゲーテ(1749-1832)の戯曲作品「ファウスト」(1808年に第一部、1833年に第二部出版)にどハマりしていたことは、幻想交響曲が最初は「ファウスト」の世界観を想定した描写的な交響曲だったことや「ファウストからの八つの情景」を作曲しゲーテに送っていたこと等から伺えます。また、第五楽章で用いられているサバト(ワルプルギスの夜)の様子はゲーテの「ファウスト」によって世界で広く知られるようになった(薬プレッソ: 第11回「ヴァルプルギスの夜(魔女と悪魔の宴)と薬草」)ことを踏まえると、幻想交響曲は明らかに「ファウスト」(第一部)の影響を受けているといえます。

ファウスト(第一部)のあらすじ

あらすじは「神と悪魔メフィストが人間の理性についてファウスト博士を対象に賭けを行い、ファウスト博士は悪魔メフィストと出会って、死後の魂の服従を交換条件に現世で人生のあらゆる快楽や悲哀を体験させるという契約をします。それにより若返ったファウスト博士は素朴な少女マルガレーテ(愛称グレートヒェン)を一目見て恋に落ち、結ばれ(子供を身ごもり)、逢引の邪魔となる彼女の母親を毒殺し、さらにはマルガレーテの兄も決闘の末に殺してしまいます。兄の葬儀が行われる寺院ではDies Iraeが歌われ、気晴らしで出かけたワルプルギスの夜(サバト)でマルガレーテの幻影に斬首刑の危機が迫っているしるしを見つけ、赤子殺しの罪で逮捕された彼女との悲しい別れが待っていた。」という内容です(Wikipedia:ファウスト(ゲーテ)、ファウスト 第一部)。

Johann Heinrich Rambergによるファウストの「ワルプルギスの夜」の絵。 Walpurgisnachtszene aus Faust 1(1829). Wikimedia Commonsより

処刑場を通過するファウスト達と、幻影(仏語:Vision)。Peter van Cornelius, The Vision of the Rabenstein(1811). Wikimedia Commonsより

幻想交響曲との関連

幻想交響曲のストーリーとは細部が異なるものの、「一目見て恋に落ち」「Dies Iraeが歌われ」「主人公が兄を殺し」「ワルプルギスの夜(サバト)」「処刑場の幻影」「広場で斬首刑の危機」など用いられた素材はかなり共通していることがわかります(Mike Jay:OPIUM AND THE SYMPHONIE FANTASTIQUE) 。当初「ファウスト」の描写的な交響曲の構想だったことからも、幻想交響曲は「ファウスト」を土台に使用し、それをベースに作り替えていったといえるでしょう。

(2)トマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」

イギリスの作家であるトマス・ド・クインシーが1822年に著した「阿片常用者の告白(Confessions of an English Opium-Eater)」は、1828年か1829年にアルフレッド・ド・ミュッセによる不完全なフランス語訳が出され、ベルリオーズはこれを読んでテーマにした可能性があるとされています(1828年説はWikipedia En, Fr, 1829年パリで説はWikipedia De, 関連しそうな論文はこちら)。よくベルリオーズの作曲の契機の1つとして挙げられますが、ベルリオーズ自身がこの本に言及した手紙等の証拠は見つかっていません。

この「阿片常用者の告白」はトマス・ド・クインシー本人のローダナム(Laudanum, アヘンチンキのこと)依存症体験の告白本ですが、あまりにもアヘン体験に肯定的で、当初から薬物中毒を招くと批判されました。実際、イギリス人の数人の作家はこの本の影響でアヘンを親しみ中毒になったといわれています。主なあらすじは以下のとおりです。

このトマス・ド・クインシーやベルリオーズの時代は、アヘン(チンキ)は現在のような危険な麻薬としては考えられておらず、アヘンチンキという形で歯痛をはじめとする万病への万能薬として考えられていました(ペストにすら有効と考えられていたようです)。また、アヘンチンキは液体として腸内から吸収されるため、麻薬ほどの依存性は持ちませんでした。ただし、現在のような禁忌の薬物という認識ではないだけで過剰摂取による常習性や死の危険は認識されていたようで、トマス・ド・クインシーも自書内でそのように説明しています。現代でも風邪薬や睡眠薬を取りすぎれば死の危険がありますから、それと似た感覚ではないでしょうか。

アヘンチンキの依存症で見る悪夢・幻影

この書籍に描かれるアヘンチンキの夢の描写は「愛する人の死、田園風景の夢の中での再会や、阿片夢に現れる舞踏会、そして最後の怖ろしい生き物たちに苛まれる恐怖」というもので(引用:星のひとかけより)幻想交響曲との類似性が挙げられます。

実際に日本語版を読んでみたところ、幻影や夢について具体的に描写されていました。その内容は以下のとおりです。

- 根深い不安や憂鬱を伴いつつ、幻影(眼の幻影と書かれており、実際に視覚的な体験だったと思われます)を見る

- 起きているときに思い浮かべたり暗闇で想像したものが夢に出る

- 美しい銀色に光る水面が大海原となり、感動に浸るも、その水面に人間の絶望の顔がびっしりと埋め尽くす

- 名状しようもないぬるぬるの怪物や醜悪極まる生き物が肉体的な恐怖を伴い泣くほどである

- イギリスの貴婦人との舞踏会の夢が突然消えてローマの軍勢が現れる

- 東洋の景色の木陰にあこがれの彼女が座っていて出会うも、突然暗闇が襲ってくる

- 運命を決める日の朝、騎兵隊の行進があり、一瞬女性たちの顔が表れるも永遠の別れを告げて目覚める

特に太字の3点は幻想交響曲の内容と類似した内容が書かれていました。

ベルリオーズは「阿片常用者の告白」を読んだのか?

先に述べたとおり、ベルリオーズ自身がこの書籍に言及した直接的な証拠は見つかっていません。

しかし、幻想交響曲の解説にわざわざ「主人公がアヘンで自殺しようとするも死にきれず、幻影を見る」と書いていることから、ベルリオーズが「アヘン(チンキ)を過剰摂取すると幻影を見ること」「アヘン(チンキ)を過剰摂取すると命の危険があること」を知っており(後のマリー・モークらを殺害しようと計画した際に自殺用のアヘンチンキを用意していたことなどからもそれが伺えます。ベルリオーズ資料館:回想録 第34章)、作曲年間近(1828または1829年)に仏語出版された「阿片常用者の告白」を読んでいた可能性が高いと思われます。

また、幻想交響曲のストーリーに舞踏会、田園風景での再会、アヘンで自殺、死の日と騎兵隊の行進といった「阿片常用者の告白」とあまりに似た素材が使われていることからも、「阿片常用者の告白」を読んでいた可能性の高さが補強されると考えます。

交響曲の構想が1829年2月から1830年1月の間のベートーヴェン第9番の影響によって「新しいジャンル」となった際に、題材が「ファウスト」だけではなくなり、それまでに読んでいた「阿片常用者の告白」を回想録・幻想文学的な素材に用いたと想像しています。

ベルリオーズが「阿片常用者の告白」を知っていた可能性は、Thomas F. Bertonneau(2007)やBBCラジオでの解説(MIKE JAY: OPIUM AND THE SYMPHONIE FANTASTIQUE)も示しています。

以上より、私はベルリオーズがトマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」(フランス語翻訳版)を読んでいた可能性を支持しています。

他参考:ド・クインシー作 野島秀勝訳「阿片常用者の告白」岩波書店(2007)

(3)V. ユゴーの詩・短編小説や「エルナニ」

手紙ではほとんど触れられていませんでしたが、ベルリオーズと同年代の詩人・小説家であるヴィクトル・ ユゴー(Victor-Marie Hugo、1802年 – 1885年)の影響もゼロではありません。ユゴーは当時から若いながらもロマン派作家を率いる第一人者と見なされていました。

若きヴィクトル・ユゴー(1829, 27歳頃)。Achille Devéria, Wikimedia Commonsより。

V. ユゴーはノートルダム・ド・パリやレ・ミゼラブル等のロマン派文学で有名ですが、ゴシック短編小説も書いており、1825年の作品「サバトのロンド(原文:La Ronde du sabbat)」(1826年版「オードとバラッド」に収録)にはワルプルギスの夜の踊り、真夜中の修道院の鐘の音、魔女・悪魔・グロテスクな怪物といった不浄な者どもの召喚といったイメージが含まれているとされています(Mike Jay: OPIUM AND THE SYMPHONIE FANTASTIQUE)。幻想交響曲の第五楽章に用いられた内容に非常に類似しています。原文にはほかにもロンドを統べるサタンなどが書かれています(→サバトのロンド)。

ユゴーの「サバトのロンド」は、友人で画家であるルイ・ブーランジェ(Louis Boulanger)が1828年頃にリトグラフ作品「サバトのロンド」を描いています。Wikimediaには2021時点ではありませんでしたが、PARIS MUSEESで見ることができます(PARIS MUSEES: Ronde du Sabbat)。そこには、修道院(教会)の中でものすごい数の悪魔・骸骨・魔女・その他怪物が組み合って流れるように輪を作り、その脇では怪しい修道僧(聖職者?)が灯りを持ち、輪の真ん中には悪魔サタンが立っているというもので、その悪魔的な風景が見事に描写されています。

また、直接幻想交響曲の内容には関係しないと思いますが、ベルリオーズが幻想交響曲を作曲し始めた(または始める直前)頃、V. ユーゴーの「エルナニ(Hernani)」がパリのコメディ・フランセーズで初演され(1830年2月25日)、翌月には戯曲が出版されました。1830年7月24日の手紙でエルナニが引用されていることから、ベルリオーズは確実にそれを読んでいたor観ていたことがわかります。また、ローマ滞在中1831年6月の手紙ではユーゴーの新作(ノートルダム・ド・パリ, Notre-Dame de paris)を楽しみにしていることもわかり、V. ユーゴー作品の愛好者だったことが伺えます。

文学(演劇)界ではこのエルナニの上演にあたりユゴーを頭に抱くロマン派と上演を阻止しようとした保守的な古典派が起こした「エルナニ合戦」と言われる騒動があり、この争いがロマン派文学を世界文学の主流に据えるきっかけとなり、公演は大成功しました。

ちょうどベルリオーズが幻想交響曲の作曲に取り掛かっていた時期とエルナニが公演された時期が被っており、内容は全く幻想交響曲と被りませんが作曲への気分への影響はあったかもしれません。1830年2月6日の手紙で「書けない」と言っていたものが4月には作曲を終えているため、作曲のトリガーとなった可能性は数%くらいあるかもしれません。エルナニの大成功を受けてロマン派の勝利に浸り、一気に作曲を進めてユゴーの「サバトのロンド」を五楽章に取り入れた可能性もあるかもしれない、といえます。

後で紹介しますが、幻想交響曲の自筆譜の表紙にはユゴーが1830年6月に作った詩(ただし詩集出版は翌1831年)「今世紀は2歳だった」の引用があるのです。

J. J. グランヴィル-エルナニ合戦。Wikimedia Commonsより

(4)F-R. d. シャトーブリアンの「ルネ」

音楽之友社のスコア(OGT235)にはフランスの作家F-R. d. シャトーブリアン(1768-1848) が著した「キリスト教精髄」の中の「ルネの物語」が影響を証明できる」との記載があります。

このことは、ベルリオーズが初稿完成時にアンベール・フェランに送った手紙に「シャトーブリアンが、『ルネ』で、実に見事に描いた、あの心の状態に陥っている、活発なイマジネーションを授かった、ある一人の芸術家を、僕は、想定した。彼は、自分がとても長い間心から望んでいた、理想の美しさと魅力とを体現する一人の女性を、初めて見出し、狂おしく、心を奪われる。」(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年4月16日)とあることからも影響が伺えます。

シャトーブリアンは「キリスト教精髄」にてVague des passionsという用語を用いました。ベルリオーズは1845年までのプログラムで主人公がこの「Vague des passions」の状態であるとしています。

1802年に書かれたキリスト教精髄は「自然・社会・文学など世界の様々な面から神の栄光を讃えた大作」(Wikipedia)でロマン主義的であり、幻想文学ではありません。同様に「キリスト教精髄」の一挿話として書かれた「ルネ」も「シャトーブリアンのブルターニュでの彼自身の子供時代の思い出と1791年の北アメリカへの旅行を幅広く利用」(Wikipedia英)した自伝的要素を多く含んだ物語で、どちらかといえば回想録・回顧録に近い作品です。ただ、そこには「旅行や社交界などに幸福を求めるが、心の安定を得られず、遂に自殺を考える」主人公が描かれており、「過剰な情熱が抑圧された結果起こった」憂鬱、Vague des passionsの主人公が描かれています(「フランス文学小辞典 増補版」朝日出版社, 2020)。

このVague des passionsは「キリスト教精髄」の第三巻第二部の第九章のタイトルで、「情熱の波」と訳されることもありますが、実際は「あやふやな情熱」「あいまいな情熱」というニュアンスで、Ooi Hiroaki氏のブログでは上田泰史氏により「あてどない情熱」と説明されており、「情熱」の未成熟な状態でその力は行き場がなく内面に渦巻く、と紹介されています。シャトーブリアンは文明が進めば進むほど、民衆にこの状態が増していくとしています。

フランス文学では、情熱が抑圧されて起こった憂鬱な状態を「ルネ病」として、後の「世紀病(19世紀前半の青年たちをとらえた倦怠、不安、虚無感、孤独といった心理状態と、過度の内省的傾向。革命やナポレオン戦争の解放や栄光に遅れ生まれ育った若者の無力感、理想と現実のギャップによる不安や憂鬱)」の先駆けとして流行したと解説しています(「フランス文学小辞典 増補版」朝日出版社, 2020)。

ベルリオーズが想定した主人公は、まさにシャトーブリアンがルネで描いた、そんなあてどない情熱に悩んだ若き芸術家だったのです。それはつまり、ベルリオーズがあてどない情熱に悩んだことを示唆しています。

なお、「ルネ」について日本語訳はいくつか出ているらしいのですが、すでに古書でしか見つからないようでしたので内容の確認まではできていません。あらすじ等はakihitosuzuki’s diaryさんの記事シャトーブリアン『ルネ』に書かれていましたのでご参照ください。

シャトーブリアン。 Anne-Louis Girodet de Roussy-Trioson(after 1808). Wikimedia Commonsより

(5)その他の文学作品

トマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」やシャトーブリアンの「ルネ」が回顧録・自伝要素を持っていたことからもわかるように、当時のフランス文学は「回想録(回顧録)」や「自伝」が増えていく時期でした。ロマン主義文学の特徴の1つである「ルネ病」「世紀病」をなす憂鬱で内省的な傾向からも伺えます。

この自伝的な作品は、1830年(幻想交響曲)より前の作品としてはジャン・ジャック・ルソーの「告白」(1782-1786年)・カサノヴァの「わが生涯の物語(Histoire de ma vie)」(仏版1826年頃)・デュカンジュ(Victor Henri-Joseph Brahain Ducange)の「30年、あるいはある賭博師の生涯(Trente ans ou la vie d’un joueur)」(1827年)などがあり、幻想交響曲作曲後の作品としてはアルフレッド・ミュッセの「世紀児の告白(La Confession d’un enfant du siècle)」(1836年)、ジョルジュ・サンドの「わが生涯の歴史(Histoire de ma vie)」(1855年)などがあります。

幻想交響曲自筆譜の表紙にあるユゴーの詩「今世紀は2歳だった」とは、ユゴーが1802年に生まれたことを意味したタイトルで、ユゴーの生い立ちから28歳までの経験と自身の内面をしたためた詩でした。

デュカンジュの「ある賭博師の生涯」は、ベルリオーズの回想録にも出てきます(回想録第12章)。

「ある芸術家の生涯のエピソード」というタイトル及び内容にしたのも、「ルネ」や「阿片常用者の告白」に見られる当時の文学作品の流行である「回想録」「回顧録」の要素を取り入れたものだったでしょう。

これが、ベルリオーズが幻想交響曲作曲までに経験した生涯と幻想交響曲のストーリーがリンクしている理由なのです。

また、幻想交響曲のストーリーには直接影響していませんが、第一楽章の前奏部ではベルリオーズが幼少期に読んでいたJ-P. C. フロリアンの田園小説「エステル」の一節にかつてメロディーをつけたものを引用するなど、音楽の方へ影響したものもありました。

その他にも幻想交響曲の1年後から構想された続編「レリオ、あるいは生への復帰(Lélio, ou Le retour à la vie )」では数多くの文学作品がそのまま用いられて(引用されて)います。大まかなストーリーは新・ベルリオーズ入門講座 第10講が大変参考になります。シェイクスピアの「ハムレット」「テンペスト」だけではなく、エドガー・アラン・ポーの短編小説やその他の詩やゴシックノベルからの影響を示唆しているものもあります(Norman A Bailey 1955)。

ベルリオーズは幻想文学のみならず、ロマン派を中心に文学作品を幅広に好み、造詣が深かったことが伺えます。

ドヴォルザークがかなりの鉄道好きだったり、ラヴェルが機械好きだったと言われるように、ベルリオーズは文学好きだったことがわかります。

(6)まとめ:文学作品関係も含めたまとめ

先ほどのまとめ(→全体的なまとめ)に文学作品関係も記述すると以下のようになります。

そのストーリーは当初の構想だったゲーテの「ファウスト」を土台とし、シャトーブリアンの設定を取り入れ、トマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」やユゴーの短編小説を素材にした可能性も見て取れます。また、曲そのものの素材にも自身がかつて文学に曲をつけた作品からテーマが引用されています。

幻想交響曲は当時の文学作品の流行をふんだんに取り入れた、文学的な交響曲というべきものでしょう。

5.ベルリオーズはアヘンを使用しながら作曲していたのか?

そのセンセーショナル性から「ベルリオーズはアヘンを飲みながら幻想交響曲を作曲した」と言われますが、本当なのでしょうか?

インターネットでは「ベルリオーズはアヘンを吸いながら「幻想交響曲」を書いたといわれている」(日刊ゲンダイ:アヘンを吸いつつ作られた「幻想交響曲」も評価されている)と明言している記事もあれば、Wikipedia:幻想交響曲のように「この交響曲に幻覚的、幻想的な性質があり、またベルリオーズがアヘンを吸った状態で作曲した(と本人が匂わせている)ことなどによる。」とアヘンを吸った可能性が高いとしているものもあります。

一方、麻薬そのもののアヘンではなく、当時鎮痛薬・咳止めとして用いられていたアヘンチンキを使用したとする記事(matsumo’s blog)や、アヘンを吸って作曲した証拠はないがアヘンチンキ飲んでいた可能性を提示する記事(読書とクラシック音楽の日々)など様々な説があります。果たして実際はどうだったのでしょうか。

(1)当時は一般的にアヘンの喫煙だったのかアヘンの経口摂取だったのか?

まず、アヘンを吸うという表現とアヘンを飲むという表現に分かれていますが、これはイメージしているアヘンが異なっていると考えられます。

アヘンを吸うという場合、主としてアヘンの喫煙(キセルに入れて吸引)の事を指していると考えられます。アヘンの喫煙は主として東南アジアや中国で行われておりました(痛みと沈痛の基礎知識)。ヨーロッパやアメリカでのアヘン喫煙の習慣は、1840~1842年に起きたイギリスと清のアヘン戦争(香港はこの戦争の結果イギリスに割譲されました)や1856~1860年に起きた英仏と清のアロー戦争後の不平等条約により安価な労働力として雇用された中国人が各地で作ったアヘン窟によるところや、フランスではインドシナ方面からの帰国者の影響が大きく、19世紀後半になってから習慣がもたらされたものです。つまり、幻想交響曲作曲の1830年頃には、ヨーロッパでアヘン喫煙の習慣はほとんどなかったと考えられます。

なお、通常のたばこ(嗅ぎたばこ、パイプたばこ、葉巻)は当時すでにフランスに習慣として根付いていたようで(JT:ヨーロッパと「たばこ」の関わり)、ベルリオーズ自身もたばこの喫煙習慣があったことを回想録第38章(MÉMOIRES XXXVIII)で述べています(回想録執筆時は「喫煙は有害なもの」という認識に変わっていたようです)。

アヘンを飲むという場合、基本的に経口摂取することを指します。当時のヨーロッパでは、アヘンをエタノールで浸出したLaudanum(ローダナム=アヘンチンキ)として経口で服用していました(痛みと沈痛の基礎知識)。

1822年に出版されたトマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」には一度も喫煙のことは出てこず、自身の使用についてはほぼ全てアヘン1000滴といった液体表現になっています(グレーンにして重量換算されている部分も結構あります。また、「薬局ではアヘン3グレーンの丸薬」や「一片の阿片をと差し出した」という固体表現は出てきます)。トマス・ド・クインシーやベルリオーズもアヘンを吸うという表現はしていません。彼らの時代はヨーロッパでは主としてアヘンチンキを飲むか固形のアヘンを飲みこむかのどちらかだったと考えられますが、主としてアヘンチンキとして飲むだったと考えられます。

以上より、「アヘンを吸って作曲」という表現は間違いです。ただし、「アヘンを飲んで作曲」の可能性はこの段階では否定できません。

(2)アヘンやアヘンチンキは簡単に買えたのか?

アヘン(チンキ)は当時簡単に購入できたのでしょうか?答えはイエスです。

まず、トマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」でも、イギリスでは「低賃金の労働者はビールや蒸留酒に耽る余裕がなく、薬屋では数グレーンのアヘンの丸薬(pills of one, two, three grains)の注文でいっぱい」のような表現が出てきており(原文)、1820年あたりに労働者階級でアヘンが頻繁に使用されていたことが書かれています。

MF: The Lure of Laudanum, the Victorians’ Favorite Drugには「Laudanum(アヘンチンキ)は1800年代までにどこでも – パブ、食料雑貨店、理髪店、タバコ屋、薬局、さらには菓子屋からも – 簡単に購入できました。アヘンチンキはしばしばアルコールよりも安価で…」と書かれており、非常に身近な薬品という認識だったことが伺えます。

ベルリオーズ自身の回想にもアヘンチンキを購入していたとしか考えられない記述が出てきます。

回想録第34章(ローマからフランスに戻ってマリー・モークらを殺害する準備をしていたときの回想)には以下のように書かれています。

「所持していた2連発ピストル2丁に、然るべく弾を込めた。さらに、二つの「清涼飲料」の小瓶~内容物は、それぞれ、阿片チンキ[鎮痛薬等として市販されていたが、用法によっては人を死に至らしめる毒性があった]と、ストリキニーネ[致死性の毒物]であった~を仔細に点検し、ポケットに仕舞った。私は、装備品一式の状態に満足したところで外出し、定刻までの時間を、狂犬病に罹った犬たちに特有な、あの落ち着きのない、人を不安にさせる、病んだ様子で、フィレンツェ市内の街路という街路をあてなくさまよって過ごした。

引用:ベルリオーズ資料館:回想録第34章

この阿片チンキは原文でlaudanumです。さらに全員を殺害後自殺する際に「もし、ピストルが不発に終わった場合(そのことは想定済みだった)は、急いで件の小瓶に訴える。」とも書いてあり、簡単に準備することができたことが分かります。

(3)ベルリオーズや近親者のアヘンチンキ摂取記録

実際にベルリオーズや近親者がアヘンまたはアヘンチンキを摂取していた記録はあります。

ベルリオーズの父は死の数年前(1848年より数年前)、自身の胃痛を治すため32グレーン(原文:trente-deux grains)のアヘンを1度に使用したことがあるようです(MÉMOIRES II)。日本語訳では「32粒」と丸薬(錠剤)として訳されますが(回想録 第2章)、先述の「阿片常用者の告白」ではアヘンチンキをグレーン換算していましたので、この32グレーンはアヘンチンキで800滴(小さじ8杯、約40ml)とみることもできます。ここだけでは固体だったか液体だったかは定かではありません。

ベルリオーズ自身も、死に近い晩年にLaudanum(アヘンチンキ)を摂取していました。1864年12月19日のベルリオーズの姪ナンシー・スアット(Nancy Suat)への手紙では、アヘンチンキを3滴とり正午まで眠る(Site Hector Berlioz)と書いてあったり、1867年9月19日のナンシー・スアットへの手紙ではアヘンチンキ投与が止まった痛みを感じていた(The Hectoe Berlioz Website)と書いてあるなど、アヘンチンキの使用が明言されています。

以上から、ベルリオーズは“生涯においては”アヘンチンキの使用経験はあったといえます。

(4)幻想交響曲作曲時にアヘンチンキを摂取していたのか?

では、幻想交響曲作曲時にアヘンチンキを摂取していたのでしょうか?

ベルリオーズは、1830年2月19日の父への手紙で自身の熱病のような興奮を「神経の高ぶりだと思うが、アヘンの酩酊に似た感覚」と伝えています。この部分をもって「ベルリオーズはアヘンを摂取しながら作曲していた」と説明しているウェブサイトや解説もあります。

しかし、この時期は作曲に取り掛かっていたか否か微妙な時期であり、さらに使っていたとしても万能薬(痛み止め)としての摂取だったかもしれません。

この1830年2月19日の父への手紙と、2月6日に友人アンベール・フェランに送った手紙(1830年2月6日)には、虫歯の酷い苦痛への特効薬の話が出てきます。そこではベルリオーズがパラゲ・ルー(パラグアイ・ルー, Paraguay-roux。Bnf:ベルリオーズの手紙1830年2月6日原本にて綴りを確認)という薬がとてもよいと2人に伝えており、私はこれがアヘンチンキなのではないかと疑いました。アヘンチンキは虫歯の特効薬としても用いられていたからです。もしこのパラグアイ・ルーがアヘンチンキなら、少なくともアヘンチンキを飲んで作曲した可能性はあるといえます。

幻想交響曲作曲頃にベルリオーズが使用していた薬品 パラグアイ・ルー(Paraguay-roux)

幻想交響曲作曲時または作曲直前、友人にも父親にも「これいいよ!」と伝えた有名な歯痛の特効薬「パラグアイ・ルー(Paraguay-roux)」はフランスでも世界でも有名だったようで、オノレ・ドーミエの絵画「偏執狂」(1841)の説明にも当時薬局に売られていたことが読み取れますし、1837年のアメリカの新聞「ピッツバーグ・ポスト-ガゼット(Pittsburgh Post-Gazette)」には薬の説明と使用法が載っておりました(Google)。

歯痛のための特効薬;壊血病に対する強力な解毒剤である。フランスや他の国での名声により、それらの病気の治療法において最も貴重な治療薬の一つとして知られるようになった。

使用法

病気の歯にパラグウェ・ルウで浸したコットンを置けば、一気に激痛を払いのける。

1861年のドイツ語の辞典にはパリのルー(Roux)という人物によって発明されたと書かれており、その詳細な製法が説明されています。

歯痛の特効薬である点や、その即効性からパラグアイ・ルーがアヘンチンキである可能性を疑っていましたが、この製法を見る限りどうやらアヘンチンキではなさそうです。つまり、作曲時にアヘンチンキを摂取していた明確な記録はありませんでした。

(5)まとめ:ベルリオーズが「アヘンを摂取して作曲した」可能性の肯定・否定各論

「アヘンを摂取して作曲した」肯定論

友人アンベール・フェランへの手紙(1830年4月16日)に「主人公のモデルは自分」と匂わせており、幻想交響曲のプログラムに「主人公がアヘンを飲んで自殺を試みた」と書いているため、ベルリオーズはアヘン(またはアヘンチンキ)を飲んで自殺を試みた(悪夢を見た)と考える説は残ります。

当時アヘンチンキを持っていたことや鎮痛薬として飲んでいた可能性は否定できません。

「アヘンを摂取して作曲した」否定論

アヘンやアヘンチンキを飲んで作曲したと明示された手紙も回想録も残っていませんし、手紙や回想録にアヘンを飲んで自殺を試みたという記載もありません。ベルリオーズは「マリー・モーク一家殺害計画後、ピストル自殺が失敗したときのためにアヘンチンキを用意した」とまで回想しているのに、作曲の頃にアヘンチンキ自殺を試みていたとしたら回想しないのも違和感が残ります。

また、アヘンチンキが万病の薬と認識されていたのならば、当時の他の音楽家・画家・作家等のアーティストたちもアヘンチンキを常用していたわけですが(音楽家なら同時代のグリンカ・メンデルスゾーン・ショパン・シューマン・リスト等がいます)、彼らは「アヘンを飲んだ」ことは一切言及されません。単に主人公のモデルが自身でプログラムに「主人公がアヘンを飲んだ」と書いてあったからといって「ベルリオーズがアヘンを飲んで書いた」と強調するのは違和感を感じます。

第一~第三楽章が回想録で、第四~第五楽章が幻想文学だとすれば、アヘンを飲んだのはその区切りである第三楽章と第四楽章の間のため、ベルリオーズがアヘンを飲んだとは断定できません。

さらに、トマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」ではアヘンチンキの量に気を付けながら摂取していた数年間は特に悪夢について言及はなく、アヘンチンキの量が増えたりして常用者となってから悪夢等のアヘンの苦痛を経験していることや、アヘンチンキが「喫煙によるアヘン摂取と違い、アヘンチンキは腸を経由するため、常習性はあったものの、廃人となるようなことはそう多くなかった」(Wikipedia)とされていることからも、アヘンチンキは摂取してもすぐに悪夢を見るような即効性はなかったものと考えられます。アヘンチンキではなく丸薬で摂取した可能性もありますが、やはり経口摂取であり同様だと考えられます。

そもそも、トマス・ド・クインシーのような幻覚をみるような状態であるならば、日中でも幻視に苛まれ、夜は悪夢とその恐怖に取りつかれており交響曲を書いたり妹の縁談を心配する手紙を書いたりできる(1830年3月)ような状態ではありません。大量に摂取したら急性中毒のようになり悪夢をみる可能性も0ではないと思いますが、おそらく死に近づきすぎますし、やはりそのような体験をしていたら手紙や回想録に書きそうに感じます。

つまり、もし鎮痛薬としてアヘンチンキを飲んでいたとしても、幻想交響曲のストーリーのような悪夢を見る状況ではなかったと思われます。

やはりプログラムの大半が文学作品に由来しているため、ベルリオーズがアヘンを飲んで見た悪夢を元に作曲したというよりは、トマス・ド・クインシーの「阿片常用者の告白」の夢の内容を引用したと考えるほうが妥当かと思われます。

個人的な結論

「ベルリオーズがアヘンを吸いながら幻想交響曲を作曲した」というのは当時のヨーロッパにアヘン喫煙習慣がないことから間違いであることがわかります。

また、アヘンチンキを飲みながら作曲した可能性は残るものの、アヘンチンキを飲むことが幻想交響曲の作曲に繋がったという因果関係があるとは考えにくいです。アヘンチンキの摂取によって幻想交響曲が作曲されたとするには根拠が全くありません。

それよりは、前述のとおり流行の回想録・幻想文学をストーリーに取り入れ、そのうちの1つがアヘンだったというほうがはるかに説得力が強いと思われます。

6.ベルリオーズの性格

ベルリオーズはよく「ハリエット・スミスソンのストーカーだった」とか、「激しい恨みから作曲した」と言われますが(これらのことは先ほど部分的に否定しました→ハリエット・スミスソンへの失恋)、このような自分勝手で「激情型」な人物だったのでしょうか?

ここまですべて読んでいただけていればだいぶベルリオーズに対する第一印象も変わっていると思いますが、まとめてみたいと思います。

まず、手紙や回想録を読んでみるとわかりますが自身を非常に客観視していますし、自身でもそのように証言しています(1830年2月19日)。回想録があるように、後年になっても詳細に自身のことを振り返られるくらい客観性を備えていたことが分かります。

同時に、ベルリオーズ自身が自分の情熱的な熱に浮かされる性格であることも理解している節もあり、そのことは長い事ハリエット・スミスソンに恋をしていたり、会えないか頼んだりしていることからも伺えます。いわゆる「ぶっ飛んだ勝手な性格」というよりは、情熱的な自分とどこかそれを醒めながら観察する自分を合わせもつような性格だったかもしれません。

ただし傷つきやすかったり、傷ついたことはずっと忘れないという面はあったように思われます。これはマリー・モークとの恋の破局を手紙で多くの人に訴えていたり、回想録で地獄のようだったと表現していることからも伺えます(MÉMOIRES XXVIII)。

ベルリオーズ資料館の訳者さんも「『幻想』の作曲作業がまさしく佳境に入っていたこの時期に、このような手紙が書かれているという事実は、この作曲家が、状況に応じた思考の切り替えが柔軟に出来る、冷静で知的な人であったことを示している。」との注意書きを書かれている(1830年3月17日)ように、また、幻想交響曲の曲を聴衆の反応に応じて改訂したりプログラムを世間の反応に応じて修正している(詳細は→後述1、→後述2)ように、思考が非常に柔軟な人物だったと思われます。それは、保守傾向のある作曲家よりも革新性のある作曲家を応援していた(ベルリオーズ資料館:回想録 第20章)だけでなく、文学と音楽を組み合わせたり、後のライトモティーフの原型となるイデー・フィクスを用いたり、続編にはオペラではなく演劇俳優の語りを取り入れるなど、非常に実験精神に溢れる研究者気質があったことも伺えます。

この研究者気質というのは、作曲の際にも遺憾なく発揮されていました。

特に管弦楽法については、最終的に1844年に「管弦楽法」という書籍を出して体系化しますが(1905年にリヒャルト・シュトラウスが改訂)、これには、当時のコンセルヴァトワールには楽器法のクラスがなく、ベルリオーズの師であるルスュールやライヒャも作曲や対位法・フーガの先生であり楽器法にはそこまで強くなかったため、自分でどうにかしなければなりませんでした。ベルリオーズは足しげく劇場に通い、スコアと実際の響きを照らし合わせ、ベートーヴェン・ウェーバー・スポンティーニを研究し、楽器の名手を訪ね歩いて自分でオーケストレーションの語法を学び掴んだのです(ベルリオーズ資料館:回想録第13章)。

演奏を聴きに行った際にも研究者気質や学芸員的気質が発揮されたようで、演奏会場には何度も訪れ、一番よく音楽が聞こえる席を探していたり、友人と聴きにきた際には開演より早く来て、友人たちに楽曲の説明や奏者について解説していました(ベルリオーズ資料館:回想録第15章)。

交響曲の内容と相まって一般的には狂気的な人物像が想像されてしまいがちですがむしろ全く逆で、新しいものを試しながら作っていく音楽への熱意と、緻密にストーリーを紡ぐ計画性と、幻想的な夢を音楽で描写できるほどの冷静さを持ち合わせた人物だったといえるでしょう。むしろ現代にもいそうなタイプの性格で、現代にベルリオーズがいたらきっと音楽と何かを組み合わせた新しいことを試したのではないでしょうか。

なお、回想録や手紙の記述を見ていると、ベルリオーズは当時(19世紀)の大都市パリの芸術家に多かったフラヌール(Flâneur, 都市の遊歩者。様々なものに興味を持ち、一瞥したものについて深く思考・分析・推察を行い、理解する気質)の性質も持っていたと思われます。

非常に落ち込みやすかったり傷つきやすかったりする一方、ハリエット・スミスソンの舞台を見てベートーヴェンの音楽を聴き分析して感動し、最終的に当時としては異例な、しかし全く破綻していない交響曲を作ってしまうほどの感受性を持っていたことから推察すると、ベルリオーズは現代風に言えばHSPやHSS型HSPのような気質だったかもしれません。軽度の双極性障害(躁うつ病)だった可能性もありますが、専門家の判断が必要ですのでここでは判断できません。

なお、専門家によっては他の人々が残した手紙や書籍・論文から「自分の目的に合っている場合以外のベルリオーズの発言は、すべて不信感を抱かざるを得ない」(The Hector Berlioz Website: Tom S. Wotton)としている場合もありますので、その点はご注意ください。

私は、どちらかといえばベルリオーズに共感している面もありますので、ベルリオーズに不都合な部分は定かではありませんが、自分に不都合でないかぎりほとんど本当のことを書き残していると考えています。

◆前説② 楽曲関連

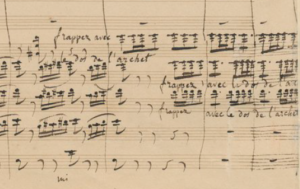

1.自筆譜を調べてみる

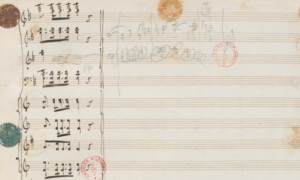

自筆譜はIMSLPで確認することができます。Holograph manuscript, 1830と書いてあるスコアです。おそらく、一般発売されているファクシミリ版と似た内容かと思われます。

IMSLP / Symphonie fantastique, H 48 (Berlioz, Hector)

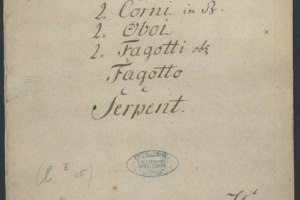

現在一般的なオーケストラで使用されている編成と多少異なっています。例えば、ベルリオーズの時代にはチューバが無かったため、低音金管楽器は主としてオフィクレイド(一部セルパン)が用いられています。

一応、改訂の記録や自筆譜を調べてみました。

(1)改訂の記録(文書・文献より)

初稿・初演頃

ベルリオーズは自身の回想録の中で、幻想交響曲について「聴衆や自分自身に強い感銘を与えるアダージョ(野外の情景)は3週間以上かかった。2,3回破棄して作り直した。一方、「断頭台への行進」は一晩で書いた。しかし、この2つを含め全ての楽章を数年にわたってレタッチした。」(意訳)と書いています(MÉMOIRES XXVI)。

また、初演後の感想に「交響曲の3曲、『舞踏会』『断頭台への行進』『サバト』は大きなセンセーションを巻き起こした。特に、『断頭台への行進』は会場を震撼させた。しかし、『野外の情景』は効果がなく、今日はあまり良くなかった。私はすぐに書き直すことを決意し、当時パリにいたF.ヒラーがすごく良いアドバイスをくれたので、それを利用しようと思った。」(意訳)と書いており(MÉMOIRES XXXI)、特に第三楽章は作曲中から頭を悩ませ、他の楽章もたびたび手を入れていたことが伺えます。

1831年ローマ留学及びフランス帰途時の改訂

ローマ賞受賞のローマ留学中やマリー・モーク関連のニースまで一時帰途中に、幻想交響曲の改訂に取り組んでいたことが回想録で書かれています。

回想録では、マリー・モークの手紙が来ないことにしびれをきらしてパリに向かう途中で立ち寄ったフィレンツェで病気で寝込み、その病床にて幻想交響曲第二楽章(舞踏会)のオーケストレーションの改訂とコーダを加筆したことが書かれています。

しかし、コーダのオーケストレーションはジェノヴァに向かう馬車の都合のためか仕上がらなかったようで、計画完遂後自分が不在になってもパリ音楽院が幻想交響曲を演奏する場合に備えて「主題が最後に帰還する箇所のフルートに、クラリネットとホルンを低いオクターブで重ねること。続く和音をフル・オーケストラで書くこと。結びは、これで足りるはずである。」(ベルリオーズ資料館:回想録第34章, The Hector Berlioz Website: MÉMOIRES XXXIV)と第二楽章のスコアに書き、封筒に入れて指揮者宛に送る準備までしたようです。なお、回想録第34章原注2に「この添え書きを線で消した手稿は…」とあるため、回想録出版までに添え書きはベルリオーズが消したようであり、結局オーケストレーションの修正も自身で行った思われます。

ちなみに、「主題が最後に回帰する」フルートとクラリネットとホルンの箇所は、302小節目のun peu retenu以降かと思われますが、IMSLP自筆譜も現在の出版譜も主題をクラリネットが演奏し、フルートとホルンがオクターブで重なる形になっているため、このフィレンツェ以降どこかで書き直したのかもしれません。

ニースで気を取り直してローマに戻った後には、第三楽章(野外の情景)を「ボルゲーゼ邸内をさまよい歩きながら、ほぼ全面的に書き直した」(ベルリオーズ資料館:回想録第39章, The Hector Berlioz Website: MÉMOIRES XXXIX)とのことで、初演で聴衆の反応が良くなくF. ヒラーにアドバイスをもらった経験をここで生かしたかもしれません。

ボルゲーゼ邸は在ローマフランスアカデミーの本拠地で、現在のボルゲーゼ公園でもあります。ちなみに、ボルゲーゼ公園の松並木はレスピーギの交響詩「ローマの松」の第一部の情景に用いられております。

1832年の再演(レリオ初演)までのその他の改訂

1833年にリストがピアノ用に編曲し1834年に出版されていますが、リストは1832年の演奏会までに用いられたベルリオーズの自筆譜を基に編曲したようです。

このため、リストの編曲版に書かれているものは概ねベルリオーズの1832年の演奏会までに改訂・修正されたものと考えられます。

最も有名な改訂は第一楽章に宗教的な静かな部分である第2コーダが追加されたものだと考えられ(ベルリオーズ「幻想交響曲」音楽之友社, 2001(20刷2017))、リストの編曲にも第一楽章の第2コーダが存在しています。

1844年の演奏会での改訂(コルネットの追加)

1844年の演奏会では、第二楽章冒頭でコルネットのオブリガート、後半にもコルネットが追加されました。IMSLPのPDFの第二楽章(p.108~)にも、スコアの上または下にコルネットパートが追加された形跡が見て取れます。

このコルネットの追加は、その頃パリ音楽院に在籍していたコルネット奏者ジャン=バティスト・アルバンのためだったと考えられているようです(Wikipedia: 幻想交響曲、ジャン=バティスト・アルバン)。

1845年出版(初版)の改訂

1845年にパリのモーリス・シュレジンガーより初版されています。初版の表紙はThe Hector Berlioz Websiteで確認できます。献呈はこのときに、ロシアのニコライ1世にされました。

改訂内容は初版楽譜と自筆楽譜を比べるしかありませんが、2020年現在初版楽譜がインターネット上で見当たりませんのでわかりませんでした。

一例として、Music & Practiceには「1845年の改訂で第一楽章17~23小節目のギター演奏のような箇所で音が追加されている」ということが書かれていました。

なお、このウェブサイト(Music & Practice)ではベルリオーズの作曲方法とギターの関連性について幻想交響曲を例にしながら述べられておりますので、興味のある方はご一読ください。

初版では前年に追加された第二楽章他のコルネットも追加したまま出版されていたかもしれません。

プログラムはこのときにも改訂されており、初版版プログラムとして知られています。

1855年全面改訂時の改訂

1855年の改訂では1844年に追加されたコルネットのオブリガートは採用されませんでした(Wikipediaより)。また、プログラムも大幅に改訂されています。

プログラムは、幻想交響曲単独で演奏する場合は詳細なストーリーは不要で表題だけでよいこと、続編のレリオと一緒に演奏する場合は必ずプログラムを配ることとしており、幻想交響曲のプログラムは今までと異なり最初から最後までアヘンを飲んで見た夢という内容に変わっています。

現在出版されている楽譜は基本的にこの改訂版をもとにしていると思いますが、1844年に追加されたコルネットを入れているものもあります。

詳細な改訂内容については、フランスの音楽学者Julien Tiersot(1857-1936)が1904-1911年にベルリオーズ博物館等で調査した内容が非常に詳しいです。Site Hector Berlioz: Julien Tiersot: Berliozianaにてまとめられていますので、気になる方は是非ご覧ください。

(2)IMSLPの自筆譜はいつ頃のもの?

IMSLP自筆譜を簡単に読み解いてみる

第一楽章では、低弦が現在と多少異なっている部分もありますし、ティンパニを後から追加したような部分もあります。おそらく作曲初期からの追加修正だと思われます。

1832年の再演までに追加したと思われる第2コーダについて、自筆譜の493小節目(一番最後のffの部分)を見ると終止線が消されて第2コーダ(宗教的な部分)が追加された形跡が見られます。

また、現在出版されている版には第一楽章にコルネットがありますが、自筆譜にはコルネットがありません。このことから、第一楽章のコルネットは1845年の初版時か1855年の改訂時に追加されたと思われます。

第二楽章(p.108~)では、1831年のコーダの追加修正がどのようにされたかは自筆譜からは読み取れませんが、IMSLPのPDFp.108(第二楽章の1ページ目)をみるとタイトルの上に何らかの添え書きと、それが線で消された形跡が見られる(=1831年のフィレンツェ滞在時に添え書きしたものか)ため、自筆譜は1831年にも用いられていたものと推定されます。自筆譜のコーダ以降のオーケストレーションと現在出版されているスコアのオーケストレーションは同じため、結局ベルリオーズは自分で修正したと思われます。

1844年の演奏会で追加されたという冒頭のコルネット・オブリガートがスコアの下に付け足されており、後半にもコルネットをスコア上下に付け足した形跡があります。このことからも最低でも1844年まで使われていたことが伺えます。

第三楽章(p.160~)は前2楽章と紙質が若干異なっているため、初稿以降に修正・改訂したものだと思われます。現在出版されている楽譜と内容は大きく変わっていないことからも、初演以降にF. ヒラーのアドバイスを基に作り直したもの(ローマのボルゲーゼ邸散策時か)と考えられます。しかし、いつ作り直したものかは自筆譜だけでは判断できません。もしかしたらどなたか研究者が研究済みかもしれませんが、その情報は探していません。

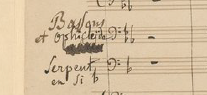

第四楽章(p.220~)は、表紙の下にオペラ「秘密裁判官」の衛兵の行進曲(Marche des gardes du Franc comte Dans l’opera des Francs juges)とイラスト付き(十字架や鎖付きの足輪や数人の人の顔)で書かれた表紙があります。元はこの「秘密裁判官」の衛兵の行進曲で、流用だったことが伺えます(異論もあるようです)。詳細は第四楽章の解説にて説明します(→「秘密裁判官」の流用?)。

その他第四楽章ではバソンの修正や、ギロチン後の楽譜の修正も行われています。

第五楽章(p.269~)も推敲・改訂されたようで、形を変えたイデー・フィクスの裏で動く激しいファゴット(バソン)は、現在では16分音符4つですが当初は16分音符6つで、ファゴット(バソン)にとってはより地獄だったことがわかります(自筆譜でも現行の4つに修正済みです)。ただし、ファゴットとバソンでは運指が異なりますので、どの程度地獄だったかはファゴット奏者かバソン奏者にお尋ねください。

Dies Iraeの部分は、当初C管オフィクレイドとB管セルパンが高音域、バソンが低音域を担当するように書かれていましたが、現在ではオフィクレイド2本とバソンが指定されています。

金管低音域楽器のチューバが開発されたため、現在ではチューバとファゴットで代用されます(ただし、バスチューバで代用すべきか、フレンチチューバやユーフォニアムで代用すべきかには一考の余地があるようです。参考:新交響楽団、わたなべゆきこ氏note)。

なお、セルパンは教会音楽で使用されてましたが、ベルリオーズは後の自身の著書「管弦楽法」にて次のように述べており、忌まわしい恐ろしげな音色として用いたかったようです。

以上のように全体的に一部削除したり書き直したり、上から紙を貼って書き直している部分が多い(紙の下の書き直す前も確認できる)ことから、IMSLPで見られる自筆譜は作曲当初から度々の改訂で(少なくとも1844年頃までは確実に)使われていた自筆譜だと思われます。

(3)自筆譜表紙のV. ユゴーの詩

自筆譜の表紙には、V. Hugoと書かれている詩があります。

Tombé de lassitude au bout de tous ses voeux,

Pâlirait s’il voyait, comme un gouffre dans l’onde,

Mon âme où ma pensée habite, comme un monde,

Tout ce que j’ai souffert, tout ce que j’ai tenté,

Tout ce qui m’a menti comme un fruit avorté,

Mon plus beau temps passé sans espoir qu’il renaisse,

Les amours, les travaux, les deuils de ma jeunesse,

Et quoiqu’encore à l’âge où l’avenir sourit,

Le livre de mon coeur à toute page écrit. (V. Hugo)

これは、1830年6月23日のV. ユゴーの詩「Ce siècle avait deux ans」(今世紀は2歳だった)から一部の転写です(全文はコチラ)。

この詩はユゴーの1831年11月30日(または12月1日)出版の詩集「秋の木の葉(Les Feuilles d’automne.)」に収録されているようですので、ベルリオーズが作曲時に表紙に書いたよりも詩集が発売されてから書き写したと思われますが、ベルリオーズの琴線に触れたのでしょう。内容は以下のとおりです。

そうだ、情熱も髪も消えうせ、

むなしい願いをし尽くしたあげくの果て、疲れきって倒れた老人たちでさえ、

波間の淵をのぞくように、私の魂をのぞいたら、

そのひとりならずがきっと、顔青ざめることだろう。

そこには私の思いが数知れず宿っているのだ。

私が耐え忍んできたすべてのこと、企ててきたすべてのこと、

実らずに終わった果実のように、私の期待を裏切ったすべてのこと、

過ぎさってよみがえる望みもない私のいちばん楽しかった日々、

青春時代の恋、仕事、かずかずの喪、

そして未来がほほえんでいる年頃なのに、

もう余白もないほど書き込まれてしまった私の心の日記、

こうしたものを目にしたならば、老人たちはきっと青ざめることだろう。辻昶・稲垣直樹・小潟昭夫訳「ヴィクトル・ユゴー文学館 第1巻 詩集」潮出版社, 2000(2刷2011)

ユゴーはこの詩を書いたときはまだ28歳でしたが、「エルナニ」の大成功という輝かしい側面だけでなく、結婚時に周囲の大反対にあったり、結婚直後に兄が精神障害になったり、両親や初めての子を亡くしたりと厳しい経験もしてきました。このことから「まだ若い年齢にもかかわらず数多の経験を経た私の魂を、もし人生の終盤にいる老人が覗くことができたなら、その経験の密度に血の気が失せるだろう」という趣旨です。

ベルリオーズもパリに来てから1831年までの間にハリエット・スミスソンへの恋と失恋、ベートーヴェンの音楽との出会い、幻想交響曲の作曲、ローマ賞の度重なる一位失敗と最終的な第一位の取得、(7月革命)、初演大成功、ローマ留学、マリー・モークとの恋と破局、さらに殺害計画、精神的な復活、続編の作成、といった非常に多様な人生経験を経ましたので、この詩に完全に共感したのだと考えられます。

先述のとおり、ベルリオーズはユゴーのサバトのロンド(La Ronde du sabbat)を第五楽章に取り入れた可能性が高く、同年代のユゴーの大ファンだったから書いたのかもしれません。

(4)自筆譜表紙のシェイクスピアのリア王のセリフ

自筆譜のタイトルに下には、シェイクスピアのリア王(Roi Lear)からグロスター伯のセリフが引用されています。その前後のセリフはWikisorceで確認できます。

Roi Lear, SHAKESPEARE.

意味は「我々人間は神々にとって、悪戯な子供たちにとってのハエのようなものである。神々は神々の楽しみのために我々を殺す。」といったものです。

なぜこのようなセリフを表紙に引用したのかは不明ですが、1831年頃から序曲「リア王」を書き始めていました(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1831年4月29日)ので、何らかのメモかもしれません。

2.イデー・フィクス(Idée fixe)

ベルリオーズは幻想交響曲にイデー・フィクス(Idée fixe)という全楽章に共通して現れるテーマを用いました。主人公が憧れる女性と会ったり見たり思い浮かべたりするシーンに使われており、ワーグナーのライトモティーフの元になったといわれています。なお、イデー・フィクスのような手法自体はベルリオーズの発明ではなく、以前の作曲家もたまに用いられていました。

現在、イデー・フィクス(Idée fixe)を日本語では一般的に固定観念と訳されていますが、当時のイデー・フィクスは現代で使う固定観念とは少しニュアンスが異なっています。

Idée fixeという言葉自体は、1812年に精神医学のモノマニアとの関連を指す医学用語として初めて使われた(Wikipedia英, 仏)とされています。モノマニアとは一つ、あるいは単一の種類の思考のみしか持たなくなる偏執症の一種のことであるとされています。

現在日本で一般的に使われる固定観念は絶えず行動を決定するように支配している観念(ex. ステレオタイプ、偏見等)で、病的な意味はありません。現在の意味の固定観念はおそらく20世紀初頭から使われ始めたものであり、ベルリオーズが作曲した当時はその意味を持ちませんでした。幻想交響曲の頃、イデー・フィクスは「偏執症気味にそのことしか考えられないやや病的な状態」という意味だったのです。

ベルリオーズはその偏執症的な状態を指す「イデー・フィクス」にもう一つの意味を持たせました。アンベール・フェランへの手紙(1830年4月16日)では以下のように説明されています。

シャトーブリアンが、『ルネ』で、実に見事に描いた、あの心の状態に陥っている、活発なイマジネーションを授かった、ある一人の芸術家を、僕は、想定した。彼は、自分がとても長い間心から望んでいた、理想の美しさと魅力とを体現する一人の女性を、初めて見出し、狂おしく、心を奪われる。たいへん奇妙なことに、彼の愛する女性の姿(イマージュ)は、彼が自分の愛する人のものだと思っている性格に似通った、優美で高貴な性格を彼が感じ取る、ある一つの楽想に伴われることなくしては、決して彼の思惟に登場することがない。この2重の固定観念( idée fixe 。イデ・フィクス。)は、彼に絶えずつきまとう。交響曲のすべての楽章に、最初の楽章のアレグロの主旋律が、絶え間なく登場することの、これが、理由だ。(第1)

(ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年4月16日)

このように、偏執症的な状態の「イデー・フィクス」には、必ずある旋律を伴っているとしたのです。ベルリオーズは、イデー・フィクスは偏執症の状態だけでなくテーマそのものも指すため、二重のイデー・フィクスと説明したと考えられます。

以上のことから、イデー・フィクスは固定観念や固定楽想のどちらかで訳されることもありますが、偏執症状態と固定楽想の二重の意味を持つため、イデー・フィクスの正確な日本語訳はできません。ワーグナーのライトモティーフの日本語訳は示導動機といいますが、ほとんどの場合日本語訳は使われずライトモティーフと言われるように、イデー・フィクスも無理に訳さずイデー・フィクスのままでよいと考えます。

イデー・フィクスの機能

イデー・フィクスは偏執症状態と固定楽想の二つの意味を持ちますが、その意味と内容から幻想交響曲と続編でしか用いられません。似たような固定楽想の機能を持つものは、ベルリオーズが1834年に作曲した「イタリアのハロルド」に出てくる「ハロルドの主題」です。

ベルリオーズは回想録第45章にて、幻想交響曲におけるイデー・フィクスの機能を「イタリアのハロルド」と対比させながら「幻想交響曲の主題であるイデー・フィクスは、何度も何度も種々のシーンの間にエピソード的で情熱的なイメージとして介入してきて、それらのシーンを散漫にさせる。」(意訳、原文はSite Hector Berlioz: Mémoires, chapitre 45参照)と述べています。

3.ベルリオーズによる複数のプログラム(解説)

先述のとおり、プログラムもベルリオーズ自身により度々改訂されてきました。プログラムは細かく分けると14種(坂本千代・加藤由紀著「ジョルジュ・サンドと四人の音楽家」渓流社, 2013)あるようですが、内容は大きく分けて2種類作られており、1.初稿~初版版(1830~1845版)と2.改訂版(1855版以降)の2つです。

一般的には1845版と1855版の2つしか重要視されていませんが、それ以外のプログラムにも重要な要素があるかもしれないと考え、ここではインターネット上で見つけられたものをまとめました。存在が把握できたのは9種で、重要なプログラムには★を、ある程度重要なプログラムには☆をつけています。

(1)★初稿(1830年4月)の解説

1830年4月16日、初稿完成時に友人のアンベール・フェランに宛てた手紙に幻想交響曲の解説が記述されています。その解説では第二楽章と第三楽章の順序が逆です。

ベルリオーズ資料館さん及び書籍「ベルリオーズとその時代」(W・デームリング著, 池上純一訳)を参考に、言葉を現代風にしながらまとめました。実際の手紙の記載とは順序等が異なりますのでご注意ください。原文はBnFやInternet Archiveで探していますが、今のところオンライン上では発見できていません。発見して内容を確認したら、以下のまとめも多少変わるかもしれませんのでご注意ください。

第一楽章:短いアダージョと、それに直ちに続き展開されるアレグロから成る2部構成(迷走した情念。とりとめのない夢想。やさしさ、嫉妬、熱狂、不安など、あらゆる感情の激発を伴う支離滅裂な情熱)

私は、活発な想像力に恵まれたある一人の芸術家を想定した。芸術家の彼は、シャトーブリアンが『ルネ』で見事に描きだしたような精神状態に陥り、ある女性を一目見て恋心を抱いた。彼は、とても長い間心の底から望んでいた理想の美しさと魅力を体現するの女性に心を奪われ夢中になる。奇妙なことに、彼の愛する女性の姿は必ずある楽想を伴なわずして心の中に登場することはない。彼はその楽想に、彼が愛する女性に似通った優美で高貴な性格を感じとる。この2重のイデー・フィクスは、彼に絶え間なくつきまとう。だから、第一楽章のアレグロの主旋律が交響曲の全楽章に絶え間なく登場するのだ。

第二楽章:「野外の情景」(アダージョ、愛についての夢想と希望、不吉な予感により不安を投げかけられる)

数々の不安を経て、彼は希望を抱く。自分が愛されていると確信を抱くのだ。ある日、彼はたまたま野原に出ると、遠くから2人の牛飼いが牛追い歌で交信するのを聴く。この牧歌的な2重唱によって、彼は甘い夢想の世界へと落ちていく。アダージョのモチーフを横切り、例の旋律が一瞬姿を現わす。

第三楽章:「舞踏会」(輝かしい、心を沸き立たせる音楽)

彼は、ある舞踏会に赴く。しかし、彼は華やかな宴のざわめきでも楽しい気分にならない。さらに、あのイデー・フィクスが再び彼を悩ます。輝かしいワルツの合間に聞こえる女性の旋律が、彼の胸を高鳴らせる。

彼は絶望にとらわれ、阿片で服毒自殺する。しかし、彼は死に至らず、かえって恐ろしい幻影を見る。

第四楽章:「断頭台への行進」(荒々しい、壮麗な音楽)

彼は、幻影の中で、愛する人を殺めて有罪を宣告された自分自身の処刑に立ち会う。処刑台への行進。刑の執行人たち、兵士たち、そして群衆の果てしない行列。最後に、愛する人への最後の想いのように例の旋律がまた現われるが、死に至る一撃で断ち切られる。

第五楽章:「サバトの夜の夢」

それから彼は、サバトの夜の祝宴を催すために集まった魔女や悪魔のおぞましい群れに囲まれた自らの姿を見る。やつらは、遠くへ呼びかけている。ついに例の旋律が来る。これまではただひたすら優美だったその旋律は、いまや田舎の酒場で歌われる、ありきたりで品のない酒場歌に変わっている。彼女の犠牲者(=主人公)の葬儀に立ち会おうとサバトにやってきたのは、まさに愛する人だった。彼女は、もはやこのような乱痴気騒ぎにふさわしいひとりの高級娼婦でしかない。葬儀が始まる。鐘が鳴り、魔物たちはひれふす。一つの聖歌隊が、グレゴリオ聖歌、死者のセクエンツィア(ディエス・イレ=怒りの日)を歌うと、他の二つの聖歌隊がそれを滑稽にもじりながら繰り返す。最後にサバトの輪舞(ロンド)が渦を巻き、それにつられて猛烈な大音響のなかで『怒りの日』と重なり合い、幻影が終わる。

(ベルリオーズ資料館及び「ベルリオーズとその時代」参考)

この初稿プログラムが他とは異なる点は、第五楽章で女性が「高級娼婦」とされている点です(ベルリオーズ資料館さんに解説があります)。詳細は第五楽章にて説明します(→高級娼婦)。

なお、音楽自体初演後に修正されている部分も多々ありますので、現在の幻想交響曲とは違う部分もあるかもしれません。

(2)1830年5月21日フィガロ紙のプログラム

ベルリオーズは1830年5月21日の日刊の自由保守系新聞であるフィガロ紙(Le Figaro)に、5月30日夜にテアトル・デ・ヌヴォテ(Théâtre des Nouveautés)にて演奏会をすること及びプログラム(ストーリー)を掲載しました。おそらく公に出す初めてのものかと思われます。

当時のパリは新聞やチラシ・ポスター等の紙媒体による広告やジャーナリズムが活発で、人々も床屋で、読書サロンで、様々なところで読んでいました。

紙面には流行情報のほか、曜日ごとに歴史小説・美術評論・戯曲・科学エッセイ・産業情報・海外紙面紹介が掲載されたりしていました(1836年発行、ジラルダン(Émile de Girardin)による「プレス」紙の例)。(以上参考、山登世子「メディア都市パリ」藤原書店, 2018)

プログラムの最初(開催日時)に5月30日(日)は聖霊降臨祭(JOUR DE LA PENTECÔTE)であることが強調されており、これは魔女のサバトが祝日前夜に行われる(Wikipedia fr)とも聖霊降臨祭の日に開かれる(Wikipedia jp)とも考えられていた可能性がありますが、当時のフランスでどう考えられていたかはいまいちはっきりしないので断定はできません。ゲーテ「ファウスト」のワルプルギスの夜は日付について明言はないものの、ドイツの民間伝承では4月30日の夜~5月1日未明ですので微妙です。

ただ、ドイツのラインラントでは聖霊降臨祭の日に牛を放牧するなどの習慣も残っており(Wikipedia de)、そのあたりは第三楽章の「Ranz des Vaches」の使用とリンクするなど、聖霊降臨祭を強調しておいた方がストーリーや季節感をイメージしやすかったのかもしれません。ただ単純に祝日の夜だから演奏会に来てください、との意とも考えられます。

以下の訳はDeepLとGoogle翻訳とGlosbeを駆使したものであり、特にプログラムの前に書かれている前書きは正確な訳である保証はありません。引用等する場合は、必ずご自分で原文を確認のうえ、正しいと思ったときにのみ行ってください。

5月30日(日), テアトル・デ・ヌヴォテにて開催

聖霊降臨祭の日

ある芸術家の人生のエピソード

5部からなる幻想的な交響曲

エクトル・ベルリオーズ作曲

作曲家がピアノの前に立ち、鍵盤楽器の鍵盤をいじり、和音を打って、一瞥もせずに八分音符を五線譜に投げつけるのはよくあることだが、彼の作品の中には私たちが芸術用語で「アイデア」と呼ばれるきらめきがある。よくあるのは、音楽家だけがアイデアを知りえる場合、招待状やポスターで友人・音楽愛好家・オーケストラを集めて、32分音符の走り書きを演奏させたら、聴衆はそのアイデアを全て理解したりできるだろうか?またはアイデアの性質と範囲を誤解したりしないだろうか?

独創的な想像力を持つ若き作曲家エクトル・ベルリオーズは、解釈の可能性に頼るのではなく、もっとルールを打ち明けて音楽を奏でたいと考えている。彼のインスピレーションを分析するのは彼自身だ。彼がプログラムを作った交響曲は、まだ公の場では演奏されていない。どんな音楽的効果がもたらされるだろうか?交響曲を構成する各楽章のプログラムは、既に奇抜かつ明確で驚くべきものとなっているが、事前に推測することも可能だ。

ベルリオーズは、彼の試みの成功の可能性を上げるため、より多くの力を結集した。ヌヴォテ管弦楽団は、コンセルヴァトワールの精鋭音楽家たちに支えられながら、少ない時間の中で確固たる名声を築き、幻想交響曲の演奏を担当する。100人もの音楽家たちが舞台上に配置され、ブロック氏の指揮のもと演奏される。コンセルヴァトワールの演奏会で輝かしい実績を残し、ヨーロッパを代表するオーケストラとしての評価を得てきたアーティストたちの競演は、素晴らしい効果が期待される。

プログラム

作曲家の目的は、ある芸術家の人生の様々な状況を、音楽的な手法をもってして展開させることだ。言葉の助けを用いることができない器楽によるドラマの全体像は、事前に提示する必要がある。

以下のプログラムは、オペラにおけるテキストとみなされるべきで、各楽章を導き、キャラクターや表現を動機付けるのに役立つ。

夢想 – 情熱的な存在

第一部

著者は、有名な作家があてどない情熱と呼ぶ精神的な病に悩まされているある若い音楽家が、彼の想像力で夢見た理想的な存在の魅力を全て備えた女性を初めてみて、彼女に夢中になったと想定した。奇妙なことに、愛すべきイメージはある楽想とリンクすることなく芸術家の心に現れることは決してない。その楽想に、彼は彼が愛する人と重なるある種の情熱的なしかし高貴で淑やかな性質を見つける。

そのモデルである音楽表現は、二重のイデー・フィクスのように彼を絶え間なく追いかけていく。これが、交響曲の全曲において、一番最初のアレグロで始まるメロディーが常に登場する理由である。憂鬱な夢想の状態は自我のない喜びの発作により中断され、怒り、嫉妬、愛情の回帰、涙などの動きを伴う狂乱的な情熱への移ろいが、最初の楽曲の題材となっている。

舞踏会

第二部

芸術家は、人生の中で最も様々な状況に置かれており、パーティーの喧騒の中にいたり、自然の美しさを静かに思考していたりするが、都会でも野原でもどこにいても、愛すべきイメージが彼のところにやってきて、彼の心をかき乱していく。

野外の情景

第三部

田園でのある夕暮れ、彼は遠くで2人の牛飼いがRanz de vachesで合図しているのを聞く。この牧歌的な二重奏、その光景があるロケーション、風にそっと揺れる木々の軽やかな葉擦れ、彼が最近想像したいくつかの希望の理由、それら全てが彼の心に今までにない落ち着きを取り戻させ、さらに彼の思考にも明るい色を取り戻させる。

彼は自身の孤独を省みた。早く寂しくなくなることを願っている…でも彼女が裏切ったらどうしよう!…幸せな、しかしこの希望と恐怖が入り混じったような暗い胸騒ぎによってかき乱される思考が、このアダージョの題材である。

断頭台の行進曲

第四部

彼が愛する人がその愛に反応しないだけでなく、彼女はその愛を理解できないばかりか、彼にとってその愛に相応しくないという確信を得て、芸術家はアヘンの毒を用いて自殺する。だが彼が死ぬには麻薬の量が少なすぎ、世にも恐ろしい幻影を伴う眠りにつくだけだった。彼は愛する人をその手にかけ、判決を下され、刑場に連れていかれ、自身が処刑されるのを目撃する夢を見る。行列はときに暗く猛々しく、ときに明るく厳かに、行進曲にあわせて前進し、行進曲は騒々しいどよめきの後に、大音量の破裂を伴うことなく重い足取りの鈍い音が続く。行進曲の最後には、致命的な一撃により断ち切られる最後の愛の想いとしてイデー・フィクスの最初の4小節が再度現れる。

サバトの夜の夢

第五部

彼は、サバトで彼の葬儀のために集まった影・魔術師・あらゆる種類の怪物の恐ろしき一群の中にいる自分自身を見た。奇妙な音、うめき声、突発的な笑い声、他の叫び声に反応しているような遠くの叫び声。彼が愛したメロディーがまた現れるが、既に高貴さと淑やかさを失っており、もはや卑しく、凡俗で、グロテスクなダンスの音楽に過ぎない。彼女だ、彼女がサバトにやってきた…彼女の到着に歓喜の咆哮…彼女は邪悪な乱痴気騒ぎに加わる…葬儀、サバトのロンド。

ハイツィンガー氏とデヴリアン夫人が聴くこのコンサートは、最後にベルリオーズ氏の「秘密裁判官」の序曲で締めくくられる。

来週日曜日、5月30日の夜8時半に、テアトル・デ・ヌヴォテで開催される。

その他詳細はJulien Tiersot:Berliozianaをご覧ください。

(3)1830年12月9日(初演)のプログラム

初演時にプログラムが配布されているはずですが、ウェブ上では見当たりませんでした。おそらくフィガロ紙のものとほぼ同じだと思われます。

(4)1832年(再演)のプログラム

Wikipedia Frには幻想交響曲の再演(2回目)及び続編メロローグの初演年である1832年のプログラムとして掲載されています。原文はWikipedia FrかWikisourceでご覧ください。

フィガロ紙の広告文と比べるとほとんど違いはありませんが、第三楽章の最後に一文(Ranz des Vaches)の説明文が追加されています。第三楽章の音楽はローマ滞在時に全面的に作り直していると思われますので、もしかしたら曲の終盤部は初演後改訂時に追加したのかもしれません(確証は皆無です)。その他、第五楽章でも最終文でDies Iraeについてより詳細に説明されています。

以下の訳は翻訳ツールや辞書を用いつつ意訳したものですが、フランス語の正確な翻訳はできていませんので、何かに引用する場合は必ず原文を確認してください。

5部からなる幻想的な交響曲

エクトル・ベルリオーズ作曲

1830年12月5日初演

パリ・コンセルヴァトワールにて

プログラム

作曲家の目的は、ある芸術家の人生の様々な状況を、音楽的な手法をもってして展開させることだ。言葉の助けを用いることができない器楽によるドラマの全体像は、事前に提示する必要がある。

以下のプログラムは、オペラにおけるテキストとみなされるべきで、各楽章を導き、キャラクターや表現を動機付けるのに役立つ。

夢想 – 情熱的な存在

(第一部)

著者は、有名な作家が「あてどない情熱」と呼ぶ精神的な病に悩まされているある若い音楽家が、彼の想像力で夢見た理想的な存在の魅力を全て備えた女性を初めてみて、彼女に夢中になったと想定した。奇妙なことに、愛すべきイメージはある楽想とリンクすることなく芸術家の心に現れることは決してない。その楽想に、彼は彼が愛する人と重なるある種の情熱的なしかし高貴で淑やかな性質を見つける。

そのモデルである音楽表現は、二重のイデー・フィクスのように彼を絶え間なく追いかけていく。これが、交響曲の全曲において、一番最初のアレグロで始まるメロディーが常に登場する理由である。憂鬱な夢想の状態は自我のない喜びの発作により中断され、怒り、嫉妬、愛情の回帰、涙などの動きを伴う狂乱的な情熱への移ろいが、最初の楽曲の題材となっている。

舞踏会

(第二部)

芸術家は、人生の中で最も様々な状況に置かれており、パーティーの喧騒の中にいたり、自然の美しさを静かに思考していたりするが、都会でも野原でもどこにいても、愛すべきイメージが彼のところにやってきて、彼の心をかき乱していく。

野外の情景

(第三部)

田園でのある夕暮れ、彼は遠くで2人の牛飼いがRanz de vachesで合図しているのを聞く。この牧歌的な二重奏、その光景があるロケーション、風にそっと揺れる木々の軽やかな葉擦れ、彼が最近想像したいくつかの希望の理由、それら全てが彼の心に今までにない落ち着きを取り戻させ、さらに彼の思考にも明るい色を取り戻させる。

彼は自身の孤独を省みた。早く寂しくなくなることを願っている…でも彼女が裏切ったらどうしよう!…幸せな、しかしこの希望と恐怖が入り混じったような暗い胸騒ぎによってかき乱される思考が、このアダージョの題材である。最後は、牛飼いの一人がRanz de vachesでもう一度合図する。もう一人はもう応えない…遠くの雷鳴…孤独…静寂…

断頭台の行進曲

(第四部)

彼が愛する人がその愛に反応しないだけでなく、彼女はその愛を理解できないばかりか、彼にとってその愛に相応しくないという確信を得て、芸術家はアヘンの毒を用いて自殺する。だが彼が死ぬには麻薬の量が少なすぎ、世にも恐ろしい幻影を伴う眠りにつくだけだった。彼は愛する人をその手にかけ、判決を下され、刑場に連れていかれ、自身が処刑されるのを目撃する夢を見る。行列はときに暗く猛々しく、ときに明るく厳かに、行進曲にあわせて前進し、行進曲は騒々しいどよめきの後に、大音量の破裂を伴うことなく重い足取りの鈍い音が続く。行進曲の最後には、致命的な一撃により断ち切られる最後の愛の想いとしてイデー・フィクスの最初の4小節が再度現れる。

サバトの夜の夢

(第五部)

彼は、サバトで彼の葬儀のために集まった影・魔術師・あらゆる種類の怪物の恐ろしき一群の中にいる自分自身を見た。奇妙な音、うめき声、突発的な笑い声、他の叫び声に反応しているような遠くの叫び声。彼が愛したメロディーがまた現れるが、既に高貴さと淑やかさを失っており、もはや卑しく、凡俗で、グロテスクなダンスの音楽に過ぎない。彼女だ、彼女がサバトにやってきた…彼女の到着に歓喜の咆哮…彼女は邪悪な乱痴気騒ぎに加わる…。葬儀の鐘、Dies Irae(1)をちゃかしたパロディー、サバトのロンド。サバトのロンドとDies Iraeが一緒に。

(1)カトリック教会の葬儀で歌われる聖歌。

(5)☆演奏会で配布されたプログラム(1835年?)

IMSLPに掲載されている自筆譜PDFの一番最初に格納されているプログラムで、プログラムに膨大なメモが書かれているのが特徴です。1835年頃のもの(参考:坂本千代・加藤由紀著「ジョルジュ・サンドと四人の音楽家」渓流社, 2013)とされていますが、初演時のプログラムと考えられることもあるようです(Julien Tiersot: Le Ménestrel, 3)。メモがない版もあるようで、それはIMSLPに掲載されている二番目のものと思われます。

プログラムの中身はWikipedia Frにある1832年(BnF)のものとはほぼ同じですが、1832年のものと比較すると第一楽章の最後に一言(宗教的な安らぎ)が加えられています。この「宗教的な安らぎ」(第2コーダ)は初演以降に改訂され追加されたもの(ミニチュア・スコア ベルリオーズ「幻想交響曲」音楽之友社, 2001(20刷2017))とされていますので、初演時のものと考えるよりは再演時以降のプログラムと考えるのが妥当でしょう。

他に、第四楽章の一文目が少し簡素になります。

その他はイタリックや大文字による強調以外は1832年のプログラムと同じですので、おそらく初演時よりは1835年頃のプログラムだと思われます。

以下の訳は翻訳ツールや辞書を用いつつ意訳したものですが、私はフランス語の正確な翻訳はできませんので、何かに引用する場合は必ず原文を確認してください。

作曲家の目的は、ある芸術家の人生の様々な状況を、音楽的な手法をもってして展開させることだ。言葉の助けを用いることができない器楽によるドラマの全体像は、事前に提示する必要がある。

以下のプログラムは、オペラにおけるテキストとみなされるべきで、各楽章を導き、キャラクターや表現を動機付けるのに役立つ(1)。

(1)一部の人々が考えるような、作曲家がオーケストラを用いて表現しようとしたものをここで正確に再現することが問題なのではなく、交響曲の計画を理解し論じるために散文に頼らざるを得なかったのは、音楽の言語によるドラマティックな思考の展開に必然的に残されるギャップを埋めるためである。作曲者は、音楽がセリフや絵画に取って代わることができないことをよく知っておる。彼は道徳的資質や抽象性を表現するという不合理な主張をするわけでなく、情熱と感情を表現する。それはただ山々を描くという奇妙なことではなく、彼はただ、そこに数年間住む人々の歌としてふさわしい形式と音型を再現したいと思っていただけで、または特定の状況で人々の様相によって心に引き起こされる感動を再現したいと思っていただけだ。もしこのプログラムの数行が、古代の悲劇で歌われるコーラスのように、交響曲の各楽章の間に詠まれたり、歌われたりするような性質のものであったとしたら、誰もがその意味を誤解しなかったことだろう。しかし、聞くのではなく読まなければならない。もし彼が自分の芸術の表現力において、誰かが彼が持っていると想定する大げさでばかげた思考を本当に持っていたとしたら、自分とってこのプログラムは全く無駄な努力を重ねたものにすぎないだろうと、音楽家が自己弁護しなければならないような特異な批評を彼に向けて言う人はいない。

自然の音の模倣については、ベートーヴェン・グルック・マイアベーア・ロッシーニ・ウェーバーが音楽の領分であることを傑作で証明している。しかし、その乱用は非常に危険で、その使用は非常に制限されており、さらにその素敵な効果は常に負担に近いものであると確信している。この交響曲の作者は、この芸術の側枝を、目的ではなく手段として考えていた。例えば、「野外の情景」では、自然界の静寂の中で遠くの雷がドロドロと鳴る音を表現しようとしたが、それは自然界の雄大な音を真似るという子供じみた悦びのためではなく、逆に静寂をより鋭敏にして、この作品の演奏で聴衆に与えたい落ち着きのない悲しみと苦しい孤独の印象を倍増させるためだった。

夢想-情熱

(第一部)

著者は、有名な作家が「あてどない情熱」と呼ぶ精神的な病に悩まされているある若い音楽家が、彼の想像力で夢見た理想的な存在の魅力を全て備えた女性を初めてみて、彼女に夢中になったと想定した。奇妙なことに、愛すべきイメージはある楽想とリンクすることなく芸術家の心に現れることは決してない。その楽想に、彼は彼が愛する人と重なるある種の情熱的なしかし高貴で淑やかな性質を見つける。

そのモデルである音楽表現は、二重のイデー・フィクスのように彼を絶え間なく追いかけていく。これが、交響曲の全曲において、一番最初のアレグロで始まるメロディーが常に登場する理由である。憂鬱な夢想の状態は自我のない喜びの発作により中断され、怒り、嫉妬、愛情の回帰、涙、宗教的な安らぎの動きを伴う狂乱的な情熱への移ろいが、最初の楽曲の題材となっている。

舞踏会

(第二部)

芸術家は、人生の中で最も様々な状況に置かれており、パーティーの喧騒の中にいたり、自然の美しさを静かに思考していたりするが、都会でも野原でもどこにいても、愛すべきイメージが彼のところにやってきて、彼の心をかき乱していく。

野外の情景

(第三部)

田園でのある夕暮れ、彼は遠くで2人の牛飼いがRanz de vachesで合図しているのを聞く。この牧歌的な二重奏、その光景があるロケーション、風にそっと揺れる木々の軽やかな葉擦れ、彼が最近想像したいくつかの希望の理由、それら全てが彼の心に今までにない落ち着きを取り戻させ、さらに彼の思考にも明るい色を取り戻させる。

彼は自身の孤独を省みた。早く寂しくなくなることを願っている…でも彼女が裏切ったらどうしよう!…幸せな、しかしこの希望と恐怖が入り混じったような暗い胸騒ぎによってかき乱される思考が、このアダージョの題材である。最後は、牛飼いの一人がRanz de vachesでもう一度合図する。もう一人はもう応えない…遠くの雷鳴…孤独…静寂…

断頭台の行進曲

(第四部)

彼の愛が無視されたという確信を得て、芸術家はアヘンの毒を用いて自殺する。だが彼が死ぬには麻薬の量が少なすぎ、世にも恐ろしい幻影を伴う眠りにつくだけだった。彼は愛する人をその手にかけ、判決を下され、刑場に連れていかれ、自身が処刑されるのを目撃する夢を見る。行列はときに暗く猛々しく、ときに明るく厳かに、行進曲にあわせて前進し、行進曲は騒々しいどよめきの後に、大音量の破裂を伴うことなく重い足取りの鈍い音が続く。行進曲の最後には、致命的な一撃により断ち切られる最後の愛の想いとしてイデー・フィクスの最初の4小節が再度現れる。

サバトの夜の夢

(第五部)

彼は、サバトで彼の葬儀のために集まった影・魔術師・あらゆる種類の怪物の恐ろしき一群の中にいる自分自身を見た。奇妙な音、うめき声、突発的な笑い声、他の叫び声に反応しているような遠くの叫び声。彼が愛したメロディーがまた現れるが、既に高貴さと淑やかさを失っており、もはや卑しく、凡俗で、グロテスクなダンスの音楽に過ぎない。彼女だ、彼女がサバトにやってきた…彼女の到着に歓喜の咆哮…彼女は邪悪な乱痴気騒ぎに加わる…。葬儀の鐘、Dies Irae(1)をちゃかしたパロディー、サバトのロンド。サバトのロンドとDies Iraeが一緒に。

(1)カトリック教会の葬儀で歌われる聖歌。

この版に特徴的な長い注釈は、説明というよりも当時としてはあまりにも特殊な形態での交響曲だったため聴衆への理解の一助及び批判への想定問答として作られたもののようにも感じます。

注釈の「もし各楽章の間にプログラムが詠まれたり歌われたりする類のものならば誰も誤解しないだろう」とある部分が特徴的で、これは結果的に続編レリオで各音楽間にセリフが入ることに繋がっていたと考えられます。

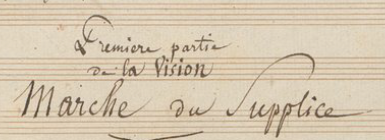

また、幻想交響曲そのものに関しては、ここまでは第三楽章がMarche du Suppliceになっており、現在のMarche au Suppliceと前置詞が異なっています。

duはde leの縮約で、英語だとMarch of the Suppliceであり、auはà leの縮約で、英語だとMarch to the Suppliceとなります(もし文法が1830年頃と今で変わっていなければ、ですが)。

日本語だと断頭台の行進曲か、断頭台への行進かの違いです。

ただ、このプログラムは全体的にちょっとしたスペリング(大文字・小文字の統一やアクサンの有無)が適当な部分もありますので、単に書き間違いかも知れません。

(6)「ルヴュ・ミュジカル」に掲載されたプログラム?(時期不明)

幻想交響曲のプログラムはどこかの段階で音楽雑誌ルヴ・ミュジカル(Revue musicale)にプログラムが掲載されたようです。その解説と翻訳がBlog | Hiroaki Ooiにて上田泰史氏によりされていますので、そちらをご覧ください。

その解説では、「初演(1830年12月5日)に先だって、フランソワ=ジョゼフ・フェティスが自身の音楽雑誌『ルヴュ・ミュジカル』で紹介した」とされていますが、まだ原文は発見できていません。

また、この翻訳ではすでに第一楽章終盤にある「宗教的な安らぎ」のことが書かれていること、第四楽章の一文目が簡素になっていることから、初演前のものではなく再演以降のものである可能性があります。加えて、翻訳の原注に本プログラムをコンサートで必ず聴衆に配布することという今までに書かれていない事項が書かれており、この注釈は1845年の初版時に付されたものである(Wikipedia)ため、もしかしたら初版のものかもしれません。

J-F. フェティスにしても1834~1835年頃に幻想交響曲を全面的に批判していることから、その時期に自身の雑誌にプログラムを掲載した可能性は低いように思います。

このため、この情報の可能性としては、

①初演前に「ルヴュ・ミュジカル」にプログラムを掲載しているが上記サイトの翻訳が別の時期のものである

②そもそもJ-F. フェティスの「ルヴュ・ミュジカル」にプログラムを掲載していない

③幻想交響曲のスコアを初版したモーリス・シュレジンガーが立ち上げた「ガゼッテ・ミュジカル」または1835年にフェティスの「ルヴュ・ミュジカル」と統合した「ルヴュ・エ・ガゼッテ・ミュジカル(Revue et gazette musicale de Paris」に掲載した

あたりが考えられ、これについては引き続き調べたいと思います。

(7)1844年のプログラム?

1844年の演奏会時にコルネットが追加されているため、何らかのプログラムの修正が行われたと予想されますが、情報が見当たりませんのでここでは省略します。

(8)★1845年初版スコアのプログラム

1845年に幻想交響曲のスコアがパリのモーリス・シュレジンガーより初版されました。そこに記載されているプログラムです。原文はSite Hector Berliozでご覧ください。

プログラムの内容はほとんどIMSLPにあった1835年?のものと同様ですが、出版されたものであるため注釈が変わっており、1835年?プログラムにあった長い説明も含まれていません。また、この時点で「作品の意図を理解するために不可欠なので、コンサートでは必ずプログラムを配布すること」としています。

第四楽章のタイトルは今までのMARCHE DU…からMARCHE AU…に変わっており、断頭台への行進というように変わりました。

注意

作曲家の目的は、ある芸術家の人生の様々な状況を、音楽的な手法をもってして展開させることだ。言葉の助けを用いることができない器楽によるドラマの全体像は、事前に提示する必要がある。以下のプログラム*は、オペラにおけるテキストとみなされるべきで、各楽章を導き、キャラクターや表現を動機付けるのに役立つ。

*この交響曲を演奏するコンサートでは、本プラグラムを配布することが作品のドラマティックな構想を完全に理解するために必須である。[HB]

第一部

夢想、情熱

著者は、有名な作家が「あてどない情熱」と呼ぶ精神的な病に悩まされているある若い音楽家が、彼の想像力で夢見た理想的な存在の魅力を全て備えた女性を初めてみて、彼女に夢中になったと想定した。奇妙なことに、愛すべきイメージはある楽想とリンクすることなく芸術家の心に現れることは決してない。その楽想に、彼は彼が愛する人と重なるある種の情熱的なしかし高貴で淑やかな性質を見つける。

そのモデルである音楽表現は、二重のイデー・フィクスのように彼を絶え間なく追いかけていく。これが、交響曲の全曲において、一番最初のアレグロで始まるメロディーが常に登場する理由である。憂鬱な夢想の状態は自我のない喜びの発作により中断され、怒り、嫉妬、愛情の回帰、涙、宗教的な安らぎの動きを伴う狂乱的な情熱への移ろいが、最初の楽曲の題材となっている。

第二部

舞踏会

芸術家は、人生の中で最も様々な状況に置かれており、パーティーの喧騒の中にいたり、自然の美しさを静かに思考していたりするが、都会でも野原でもどこにいても、愛すべきイメージが彼のところにやってきて、彼の心をかき乱していく。

第三楽章

野外の情景

田園でのある夕暮れ、彼は遠くで2人の牛飼いがRanz de vachesで合図しているのを聞く。この牧歌的な二重奏、その光景があるロケーション、風にそっと揺れる木々の軽やかな葉擦れ、彼が最近想像したいくつかの希望の理由、それら全てが彼の心に今までにない落ち着きを取り戻させ、さらに彼の思考にも明るい色を取り戻させる。

彼は自身の孤独を省みた。早く寂しくなくなることを願っている…でも彼女が裏切ったらどうしよう!…幸せな、しかしこの希望と恐怖が入り混じったような暗い胸騒ぎによってかき乱される思考が、このアダージョの題材である。最後は、牛飼いの一人がRanz de vachesでもう一度合図する。もう一人はもう応えない…遠くの雷鳴…孤独…静寂…

第四楽章

断頭台への行進

彼の愛が無視されたという確信を得て、芸術家はアヘンの毒を用いて自殺する。だが彼が死ぬには麻薬の量が少なすぎ、世にも恐ろしい幻影を伴う眠りにつくだけだった。彼は愛する人をその手にかけ、判決を下され、刑場に連れていかれ、自身が処刑されるのを目撃する夢を見る。行列はときに暗く猛々しく、ときに明るく厳かに、行進曲にあわせて前進し、行進曲は騒々しいどよめきの後に、大音量の破裂を伴うことなく重い足取りの鈍い音が続く。行進曲の最後には、致命的な一撃により断ち切られる最後の愛の想いとしてイデー・フィクスの最初の4小節が再度現れる。

第五楽章

サバトの夜の夢

彼は、サバトで彼の葬儀のために集まった影・魔術師・あらゆる種類の怪物の恐ろしき一群の中にいる自分自身を見た。奇妙な音、うめき声、突発的な笑い声、他の叫び声に反応しているような遠くの叫び声。彼が愛したメロディーがまた現れるが、既に高貴さと淑やかさを失っており、もはや卑しく、凡俗で、グロテスクなダンスの音楽に過ぎない。彼女だ、彼女がサバトにやってきた…彼女の到着に歓喜の咆哮…彼女は邪悪な乱痴気騒ぎに加わる…。葬儀の鐘、Dies Irae**をちゃかしたパロディー、サバトのロンド。サバトのロンドとDies Iraeが一緒に。

**カトリック教会の葬儀で歌われる聖歌。[HB]

文中にでてくる[HB]とはHector Berlioz、つまり出版社ではなくベルリオーズ直接の注釈という意味です。

(9)★1855年以降のスコアのプログラム(Wikipedia及び「ベルリオーズとその時代」を参考)

1855年に改訂され、プログラムが大きく変わりました。今までのプログラムと異なり、最初からすべてがアヘンによる服毒自殺未遂の夢ということとされています。実際にプログラム冒頭の解説もそのような形に書き換えられており、交響曲に続けて続編「レリオ」を上演する場合のために変更されたと考えられています(ミニチュア・スコア ベルリオーズ「幻想交響曲」音楽之友社, 2001(20刷2017))。

ただし、最初から夢なはずなのに再度第四楽章で「夢を見る」という表現が見られるように、全面的に熟考を重ねて改正したというよりはまとめなおしたという程度にも感じます。

プログラムの内容も今までと比べると格段にシンプルになり、「これが題材だ」のような説明表現が消え情景描写だけになりました。また、第三楽章ではここで初めて「夏」となっており、日も沈みます。

前書きには単独で演奏される場合はプログラムの配布は不要としています。

Wikipedia Jp, Site Hector Berliozに全文が掲載されています。

以下のプログラムは、幻想交響曲がドラマティックに演奏され、それに続いて芸術家の人生のエピソードを締めくくる「レリオ」の独白劇が上演される場合に配布される。この場合、オーケストラは下げられた幕の後ろの舞台に、観客の目に見えないように配置される。

もしこの交響曲がコンサートで単独で演奏されるならば、これらのことはもはや必要ない。5つの曲のタイトルだけを残し、プログラムの配布を省略することさえ可能である。この交響曲は、もうそれ自体がどのような劇的な意図とは無関係に、音楽的な興味を提供することができる(と作者はそう願っている)。

交響曲のプログラム

病弱な感受性と燃えるような想像力に富んだ若い音楽家が、恋の悩みに絶望し、アヘンによる服毒自殺を図る。麻薬の量は死に至らしめるには少なく、彼は重苦しい眠りの中で奇妙な幻想に包まれる。彼の病んだ頭の中でさまざまな感覚、感情、記憶が想念や音楽的なイメージに変換されていく。愛する人さえも一つのメロディーとなり、イデー・フィクスとなって、そこかしこで見えたり聞こえたりする。

第一部

夢想、情熱 (Rêveries, Passions)

彼はまず、愛する人を一目見る以前に感じていたあの精神の不安、あのあてどない情熱、あの憂鬱、わけもなく感じるあの喜びを思い出し、次に、彼女によって突然呼び起こされた噴火的な愛、胸を締めつけるような不安、嫉妬の怒り、再び目覚める優しさ、宗教的な安らぎを思い出す。

第2部

舞踏会 (Un bal)

華やかなパーティーの中、彼は舞踏会で再び愛する人の姿を見つける。

第3部

野外の情景 (Scène aux champs)

田園の夏の夕暮れ、彼は2人の牛飼いによるRanz des vachesの合図を聞く。この牧歌的な二重奏、その光景があるロケーション、風にそっと揺れる木々の軽やかな葉擦れ、彼が最近想像したいくつかの希望の理由、それら全てが彼の心に今までにない落ち着きを取り戻させ、さらに彼の思考にも明るい色を取り戻させる。しかし、彼女が再び現われ、彼の心は締めつけられ、辛い予感に動揺する。もしも、彼女が裏切ったら… 1人の牛飼いがまた素朴な旋律で合図するが、もう1人はもはや答えない。日が沈む… 遠くの雷鳴…孤独…静寂…

第4部

断頭台への行進 (Marche au supplice)

彼は愛していた女性を殺し、死刑を宣告され、断頭台へ引かれていくた夢を見る。行列はときに暗く猛々しく、ときに明るく厳かに、行進曲にあわせて前進し、行進曲は騒々しいどよめきの後に、大音量の破裂を伴うことなく重い足取りの鈍い音が続く。最後に、最後の愛の想いとしてイデー・フィクスが一瞬現れるが、死の一撃によって断ち切られる。

第5部

サバトの夜の夢 (Songe d’une nuit du Sabbat)

彼は、サバトで彼の葬儀のために集まった影・魔術師・あらゆる種類の怪物の恐ろしき一群の中にいる自分自身を見た。奇妙な音、うめき声、突発的な笑い声、他の叫び声に反応しているような遠くの叫び声。彼が愛したメロディーがまた現れるが、既に高貴さと淑やかさを失っており、もはや卑しく、凡俗で、グロテスクなダンスの音楽に過ぎない。彼女だ、彼女がサバトにやってきた…彼女の到着に歓喜の咆哮…彼女は邪悪な乱痴気騒ぎに加わる…。葬儀の鐘、Dies Iraeをちゃかしたパロディー、サバトのロンド。サバトのロンドとDies Iraeが一緒に。

以上、1845年までの8つと1855年の1つ、計9つプログラムを紹介しましたが、全部で17種類あるそうですので、また新しい情報が入ったら更新していこうと思います。

(10)考察:1855年以降ベルリオーズが「プログラムは不要」と言った背景とは?

1855年のスコアのプログラム以降、ベルリオーズは幻想交響曲と続編であるレリオを続けて演奏する場合は必ずプログラムを配布することとしましたが、そうではない場合はプログラムは不要だとしました。ベルリオーズは音楽それ自体で魅力を十分に持っているためタイトルさえあればプログラムの配布は必要ないとしたのです。

ベルリオーズは1845年に聴衆の理解に必須としていましたが、本当に10年でプログラムがなくてもよくなったのでしょうか?少し調べると、実は背景には複数の理由があったのではないかと感じました。

①E. ハンスリックの「音楽美論」による批判

1つは、おそらく早くはJ-S. フェティスが1834年に「ベルリオーズ君の作曲したものは、われわれが音楽と認めることのできるような芸術には属さない。彼は、音楽芸術における最も根本的な能力に欠けているのだと筆者は確信する。」と標題性を一蹴し、1835年には「旋律に対する趣味というものがまるでない。リズムについて最も貧弱な概念があるだけだ。とりわけ感心しないやり方で音を積み重ねただけの和声法は、一本調子で、全く退屈である。」(以上Wikipedia/フランソワ=ジョゼフ・フェティス)と批判し、さらに1835年にR. シューマンがやや寛容ながらも幻想交響曲の標題性に関して一部批判を行い(Blog | Hiroaki Ooi, ベルリオーズの「情熱」上田泰史)、その後、1854年に形式主義的な音楽評論家エドゥアルド・ハンスリックが自身の音楽美的価値観(オペラや標題音楽を否定し絶対音楽を称揚した)を著した「音楽美論(Vom Musikalisch-Schöne)」が影響力を持ったことと関連があるかもしれません。

E. ハンスリックは幻想交響曲に関しては、当初はそれこそフェティス・シューマンのような批判に対してベルリオーズの肩を持つような肯定的な批評をしていましたが、ワーグナーやリストへの批判やベートーヴェン・ブラームス等の絶対音楽へ称揚にあたり、1854年の自書の中で絶対音楽という理想形の対比として幻想交響曲を再批評(批判)しました(参考:兼田博「ベルリオーズ『幻想交響曲』とハンスリック」大阪府立大学紀要.2011,591 p.27-42)。

E. ハンスリックはワーグナー一派に向けるような敵意をベルリオーズに向けたような傾向はみられないため、ベルリオーズの完全な敵対者とまではならならかったと思われますが、その影響力は大きかったためにベルリオーズも標題音楽的なプログラムを不要とした可能性があると考えられます。

もちろんベルリオーズがハンスリックの考え方に共鳴した可能性も0ではありませんが、ベルリオーズは文学を題材にした序曲や管弦楽曲をよく作っていましたので絶対音楽に傾倒したとは考えにくいです。特にベルリオーズは1856年にはオペラ「トロイアの人々」を書き始めており、オペラ批判をしていたハンスリックに共鳴したならばオペラを作るとは思いません。

E. ハンスリック。Wikimedia Commonsより

②妻ハリエット・スミスソンの死

別の可能性としては、1854年3月3日に、ハリエット・スミスソンが亡くなったことも考えられるかと思います。1833年に結婚し、1843年には別居状態(ベルリオーズに新たにマリー・レシオという愛人ができた)となりますが、それでも離婚はせず、ベルリオーズもハリエットをずっと気にかけていたようです。亡くなった際には深い悲しみを感じ、F. リストに悲痛な言葉を綴った手紙を送ったようです(Wikipedia Jp)。幻想交響曲と続編レリオで主人公の愛した女性のモデルがハリエットでしたし、回想録第44章では「音楽ドラマの題材はミス・スミスソンへの私の愛、私の苦悩、私の痛ましい夢に他ならない」(MÉMOIRES XLIV)としていることから、彼女の死を期にプログラムを不要とした可能性は十分に考えられます。

なお、ベルリオーズとハリエット・スミスソン、マリー(カミーユ)・モーク、マリー・レシオとの経緯や関係についてはThe Hector Berlioz Website: Tom S. Wottonに詳細に考察されていますので、興味のある方はご覧ください。

③ロマン派文学の終焉

1830年にV. ユゴーの「エルナニ」で隆盛したロマン派文学ですが、フランスでは1848年のフランス革命(二月革命)後にロマン派の詩人かつ政治家アルフォンス・ド・ラマルティーヌが中心となり七月王政から第二共和政に移行しました。しかし、そのすぐ後に6月蜂起が起こったり、社会主義者狩りが起こる混乱の中、6月に行われた選挙でユゴーが当選し、さらにナポレオンの甥であるナポレオン三世も当選します。このナポレオン三世は、1848年12月の選挙で大統領になります(このときラマルティーヌは敗北します)が、権力が弱かったこともあり、1851年にクーデターを起こしフランスは第二帝政となります。1848年にはロマン派作家シャトーブリアンが、1850年には同じくロマン派小説家のオノレ・ド・バルザックも亡くなっており、ユゴーもナポレオンに反対したことで1851年の帝政樹立直後に弾圧を受けベルギーへ亡命することとなりました。これらの歴史の動乱を受け、パリではロマン主義が終焉を迎え、写実主義・自然主義にその座を譲ることになります(Wikipedia: ロマン主義, ヴィクトル・ユーゴー)。

幻想交響曲はまさにロマン派文学の交響曲でしたので、ロマン派文学の終焉とともに、ロマン派文学色の濃いプログラムも不要とした可能性も考えられます。

以上、3つの可能性を提示しましたが、理由は1つだけかもしれませんし、全部かもしれません。もしかしたら別の理由かもしれません。ベルリオーズの個人的な理由か、社会全体の雰囲気か、そのあたりはわかりません。ただ、ベルリオーズとしては1855年頃にはもう幻想交響曲に関して燃え尽きたのかもしれません。色々な経験や社会の変遷を経て、作曲から25年も経っていればそのような気も起るでしょう。

結局プログラムは必須なの?いらないの?

ベルリオーズが1855年以降も本当は標題音楽的(関連主義的)な聴き方(楽曲中のある音が何かを表す…例えば第四楽章の後半にあるfの音がギロチンが落ちた音で、その後のpizz.が首が転がる音である、と規定すること)をし続けてほしかったのか、絶対音楽のように本当に無くてもいいと考えていたのか、本当に聴衆の理解が進んでいて必要なくなったのか、それはわかりません。

ただ、1830年に作曲された当時は続編にもあるように文学との音楽のオーバーラップを目指していた(あるいは実験していた)ように見えますので、当初は標題音楽のような聴き方をしてほしかったのではないでしょうか。

個人的な考えですが、現代日本においては当時のフランスとあまりにも時代と文化が離れすぎているため、日本の演奏会においてはプログラムはあった方が無難(というより理解しやすい)かと思っています。

私事ですが、何の情報も無い状態で幻想交響曲を聴いたときは全く意味がわからず、なぜ幻想交響曲の評価が高いのかもわかりませんでした。さまざまなモチーフや映像描写的な表現が使われていることを知ってどんどんその魅力に惹かれていきましたので、個人的にはプログラムや解説は欲しいと思います。

以下、本ブログでは1845年のプログラムを中心に、初稿や1855年にて追加された文言も交えながら記述します。

◆曲解説

●第一楽章「夢想 – 情熱」

1.前説

(1)プログラム(1845版に基づく)

著者は、有名な作家が「あてどない情熱」と呼ぶ精神的な病(※1855版でいう精神の不安(malaise de l’âme))に悩まされているある若い音楽家が、彼の想像力で夢見た理想的な存在の魅力を全て備えた女性を初めてみて、彼女に夢中になったと想定した。奇妙なことに、愛すべきイメージはある楽想とリンクすることなく芸術家の心に現れることは決してない。その楽想に、彼は彼が愛する人と重なるある種の情熱的なしかし高貴で淑やかな性質を見つける。

そのモデルである音楽表現は、二重のイデー・フィクスのように彼を絶え間なく追いかけていく。これが、交響曲の全曲において、一番最初のアレグロで始まるメロディーが常に登場する理由である。憂鬱な夢想の状態(※1855版でいうあの精神の不安、あのあてどない情熱、あの憂鬱、わけもなく感じるあの喜び)は自我のない喜びの発作(※1855版でいう噴火的な愛)により中断され、怒り、嫉妬、愛情の回帰、涙、宗教的な安らぎの動きを伴う狂乱的な情熱への移ろいが、最初の楽曲の題材となっている。

(2)タイトル「夢想 – 情熱」は複数形

日本語で「夢、情熱」と訳されることもありますが、厳密には「夢想 – 情熱」で、しかもRêveries – Passionsという複数形です。これは、第一楽章で現れる夢想や情熱が1種類でないことを表していると考えられます。

第一楽章の前奏は、初稿完成時にアンベール・フェランに送った手紙では「行き場のない夢想」(rêveries sans but)の状態とされ、その後のプログラムでは憂鬱な夢想(rêverie mélancolique)とされた状態です。これは同時にVague des passions(あてどない情熱)でもあります。

前奏後のイデー・フィクスでは「ずっと夢にまで見た理想的な女性」(rêvait son imagination)一目見て、その人への「嫉妬、怒り、不安など、あらゆる感情の激発を伴う、惑乱した情熱」を持つことになります。

イデー・フィクス前とイデーフィクス以降で夢想と情熱が別種であり、それが複数形である理由だと考えられます。

アンベール・フェランへの手紙/ ベルリオーズ資料館:手紙セレクション 1830年4月16日

Wikipedia フランス語/ Rêverie

(3)前奏:エステルとネモランからの流用

第一楽章の前奏にあるゆっくりとしたヴァイオリンのテーマは、ベルリオーズが小さいころにフロリアンの田園小説「エステル」に登場する文章に音楽をつけたものだといわれています。

ベルリオーズは、12歳のときに母方の祖父が住む田舎町メランで夏の終わりの三週間を過ごしており、そこで18歳のエステルと会いました。当時ベルリオーズが好きだったフロリアンの田園小説「エステル」(ベルリオーズはタイトルを「エステルとネモラン」と言っています(回想録第4章)が、「エステルとネモラン」はベルリオーズが昔作曲した方のタイトルで、原作は「エステル」と思われます。原作はBnFで確認できます。)の登場人物と同じ名前で、興味と恋心を抱きました。エステルや周りの大人たちはベルリオーズの小さな恋心に気づいており、ときにはそれをからかうこともあったようです。ベルリオーズも12歳…つまり日本では小学6年生くらいで初めての恋心や嫉妬心という感情を覚え、やきもきしていたようです(詳しくは回想録第3章参照)。13歳以降、エステルと会うことは無くなりましたが、30歳になっても自身の恋心は変わっていませんでした。

ベルリオーズは、恋する人と過ごした田園を離れるときと恋した人との別れるときの子供心の絶望を、田園小説「エステル」の以下の文にぶつけて曲を付けました。

だから僕は永遠に後にする、 愛する故郷を愛しい人を。 遠く離れて僕は行く、 深い悲哀と悔いのなか! 清流の明るく澄んだ水の上、 優しく映る面影を、 後に残して僕は行く。

(ベルリオーズ資料館:回想録第4章)

これについて、ベルリオーズは次のように回想しています。

1829年に『幻想交響曲』を書き始めたとき、その旋律(上記のフレーズに付けた旋律)が、私の脳裏に慎ましく甦ってきた。望みのない愛に苦しめられるようになった若者の心の中の打ちのめされるような悲哀感を表すのに適していると思ったので、私はそれを迎え入れることにした。『幻想交響曲』の『夢想、情熱』と題された第1楽章の冒頭、第1ヴァイオリンが奏する旋律がそれである。私はもとの旋律を一切変えずに用いた。

(ベルリオーズ資料館:回想録第4章)

思春期にベルリオーズが作曲した楽曲のほとんどが短調らしいのですが、それはエステルへの恋心や嫉妬心などがあったからのようです。

恋したエステルがいる田舎から離れなければいけないときに感じた絶望感、ハリエット・スミスソンに振られてハリエットがパリを去りイギリスに戻るときに感じた絶望感。あてどない情熱、憂鬱な夢想という自分の力ではどうにもできない絶望を主人公が感じているシーンを表現したのかもしれません。

その他参考:詩人尾崎喜八のページ

(4)カンタータ「エルミニー」(イデー・フィクスのテーマ)

イデー・フィクスのテーマは、自身が1828年(25歳)に二度目にローマ賞に応募したカンタータ「エルミニー(Herminie)」(IMSLP)のAriaから転用されました。このローマ賞は残念ながら2位という結果に終わっています。

エルミニーはP. A. ヴィエイヤール(Pierre-Ange Vieillard)の詩で、エルサレムに行き敵の攻撃を受けピンチの男性タンクレードと、一人ぼっちで遠くで待つ恋人エルミニーが彼を助けに立ち上がる話のようです(BRU ZANE MEDIABASE, リンク先に全文pdfあり)。その一文「J’exhale en vain vers lui, ma plainte fugitive, Je l’implore, il ne m’entend pas」に歌がつけられています。

エルミニーの原曲は冒頭からイデー・フィクスで用いられるテーマが使われえていますが一部であり、幻想交響曲で転用される旋律は中間のフルート・クラリネット及び歌の部分全体です。テーマが長いので楽譜の抽出は行いませんが、IMSLPのPDFでは20~23ページめの旋律をほぼそのまま幻想交響曲に用いています(IMSLP)。

歌詞は以下のとおりです。

J’exhale en vain ma plainte fugitive.

Je l’implore, il ne m’entend pas.

J’exhale en vain ma plainte fugitive, J’exhale en vain ma plainte fugitive.

Je l’implore, je l’implore, il ne m’entend pas.

(日本語意訳)

私は虚しく儚く訴える。

私は彼に願うけど、彼に私の声は届かない。

私は虚しく儚く訴える、私は虚しく儚く訴える。

彼に願っても、彼に願っても、彼に私の声は届かない。

歌詞を見ても、幻想交響曲の主人公が愛する人を見てその想いに取りつかれるようなものではありません。ベルリオーズは過去の作品からテーマを再利用することが多かったため、エルミニーを引用した特別な意味はなかったと思われます。もしあれば、「エステル」のような回想を回想録に入れていたと思います。

イデー・フィクス裏の鼓動表現

イデー・フィクスの裏では、弦楽器群により「ドッドッドッド」という彼女を一目見て恋に落ちた鼓動の表現があります。自筆譜で見られる当初のものは弦楽器のトレモロとコントラバスの「ドッドッ」だけでしたが、改訂により楽器が増やされて強調されて現在のものとなり、ベルリオーズがこの鼓動にこだわっていたことが伺えます。

(5)短い第二主題

エルミニーから転用した長い第一主題のあと、とても短い断片のような第二主題が表れます。

第一主題が主題として長すぎるとか、第二主題が分かりにくいという批判は当時からあったようで、これについてベルリオーズは1856年頃に(幻想交響曲だけのことではないと思われますが)次のように反論しています。

「芸術の構成要素を崩すようなことは一切していないどころか、それらの要素を増やしていこうとしている。フランスでは不条理なことを言われるが、私はメロディーのない音楽を書こうと考えたことはない。その流派は現在ドイツにあり、私はそれを嫌悪をしている。偉大な巨匠がおこなったような短いメロディを曲のテーマにすることを自分の縛りとすることなく、私は常に豊富なメロディを使うことに気を配っている。これらのメロディの質や特徴・新しさ・魅力を疑問視する人もいるかもしれないが、私にとって評価の対象となるものではない。しかし、それらの存在を否定することは、私は、不誠実か無能であると主張する。

ただ、これらのメロディは非常に長く書かれていることが多く、幼稚で近視眼的な心だとその形をはっきりと把握することができない。さらに、これらは他の補助的なメロディと組み合わされるため、同様に幼稚な意識の人々にとって輪郭も不明瞭になってしまう。これらは一般的な音楽家がメロディと呼ぶ小さな単位とはあまりにも異なるため、批評家は同じ名前で呼ぶことを嫌がるのだ。」

(Site Hector Berlioz: Extrait des Mémoires, Post-Scriptum du 25 mai 1856, 英語訳)

ベートーヴェンの第五番のような動機労作ではなく、メロディーを豊富に使い、その長さは長いことも繋がっていることもある、と説明しています。

(6)第二コーダ:宗教的な安らぎ

楽曲の最後に静かな「宗教的な慰め」とか「宗教的な安らぎ」と言われる部分が現れます。一般的には慰めと訳されている部分ですが、宗教にほとんど関わらない方は「慰め」が「元気づける」という意味になってしまいがちでしたので「安らぎ」としました。

情熱的だったにもかかわらず、結構唐突に「宗教」や「慰め(安らぎ)」が出てくるため不思議に思われた方もいるかもしれませんし、私は不思議に思いました。

何かの書籍かブログか覚えていないのですが、この部分を男性のオーガズムだと解釈したものを目にしたことがあります。しかし、私個人としてはベルリオーズは手紙でも回想録でもあまり肉体的な欲望について描写していなかったため、その解釈にはあまり肯定的ではありません。

むしろ私は、主人公の精神状態のモデルとなったシャトーブリアンの「キリスト教精髄」がフランス革命期のキリスト教排斥に対してキリスト教を啓蒙する傾向をもっており、文明が進み民衆にあてどない情熱が渦巻いていくも最後はキリスト教に救いがある内容であることや、同じく「ルネ」の主人公の姉が「犯罪的な情熱」を持ったことを悔い最終的にキリスト教の修道院へ行き聖人のように亡くなったこと、「ルネ」の主人公が天からの声を聞いたような感覚を持ち神に対して自問自答することなどを考慮すると、ベルリオーズは幻想交響曲のストーリーにおいて「ある芸術家がいろいろな夢想や情熱を抱くが、キリスト教への信仰により一時的に精神の安定を得る」という流れを持たせたかったのだと推測されます。シャトーブリアンっぽさを出したかったと同時に、このキリスト教への信仰による安らぎがあることで第五楽章の「Dies Irae」による悪魔たちのキリスト教聖歌の茶化しが強烈な皮肉となっていることが伺えます。

ちなみに、ベルリオーズ自身はカトリック教徒でしたし、幼い頃は敬虔な教徒でしたが(回想録第1章)、パリに来てからも敬虔なカトリック教徒だったかは怪しいと思われます。真に敬虔なカトリック教徒ならばDies Iraeを茶化したりしないはずです。ほぼ同時代で敬虔なキリスト教徒であったメンデルスゾーンは、ベルリオーズの不敬虔にショックを受けたといわれているほどです(Wikipedia Jp)。

参考

akihitosuzuki’s diary / シャトーブリアン『ルネ』

Wikipedia Fr / René (roman)

Wikipedia Fr / Génie du christianisme

2.楽曲解説

⓪構造

C-moll→C-dur、ソナタ形式。

序奏 – ||: 提示部(第一主題) – 提示部(第二主題):|| – 展開部 – 再現部 – 終結部(第一コーダ) – 終結部(第二コーダ)